“纳米机器人”是机器人工程学的一种新兴科技,纳米机器人的研制属于“分子纳米技术(Molecular nanotechnology,简称MNT)”的范畴。一般认为,纳米机器人是根据分子水平的生物学原理为设计原型,在纳米尺度上应用生物学原理,研制可编程的分子机器人,

它是纳米机械装置和生物系统有机结合的产物,其组成部件的尺度达到纳米级别。简单来说,它是一种借助最先进的芯片和纳米技术,在原子水平上精确地建造和操纵物体的机器人。

纳米机器人涉及分子仿生学和电子控制技术的范围,是高度集成的系统,要求具备驱动单元、控制单元、传感单元,同时针对不同功能需要具备对应的工作单元,如靶向治疗时需要的药物储存和投送单元等。纳米医疗技术是一个交叉融合的学科,需要化学、生物学、医药、计算机科学、物理学等许多领域的通力合作。

1.2 纳米机器人的发展历史

“纳米机器人”的概念是由诺贝尔物理学奖得主理查德·费曼于1959年提出,他认为,人类未来有可能建造一种分子大小的微型机器,可以把分子甚至单个原子作为建筑构件,在非常细小的空间里构建物质。纳米技术于1974年被科学家谷口纪男(Norio Taniguchi)提出,随后派生出纳米生物学,并衍生出纳米机器人。

自从1981年,G.Binnig和H.Rohrer在IBM苏黎世的实验室发明了扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope)后,人类对纳米机器人的研究发明就从未间断过。

1990年我国著名学者周海中教授在《论机器人》一文中预言:到二十一世纪中叶,纳米机器人将彻底改变人类的劳动和生活方式。

北京理工大学机电学院智能机器人研究所研究人员王化平指出,第一代纳米机器人是生物系统和机械系统的有机结合体;第二代纳米机器人是直接从原子或分子装配成具有特定功能的纳米尺度的分子装置;第三代纳米机器人将包含有纳米计算机,是一种可以进行人机对话的装置。当前纳米机器人的研发工作已从第一代发展到了第二代,而第三代目前还处于设想阶段。

1.3 纳米机器人的基础构成

动力部件为纳米驱动器或分子马达,如无机材料建造的纳米电机、病毒蛋白直线VPL马达、ATP马达、DNA马达、鞭毛马达等;结构件、连接件由无机纳米材料或生物物质构建,如TNC、DNA关节、蛋白质等;传感器由可感知生化信号的纳米传感器组成;第三代纳米机器人甚至包含控制器或生物计算机。

生物传感器、动力部件是纳米机器人的重要组成部分,是其能否完成任务的关键。目前纳米机器人所用的传感器包含两种:化学传感器和温度传感器。其中,纳米化学传感器可有效实现对人体内部某些特定结构的生物大分子的检测,帮助医生确诊疾病;当身体出现问题时,病灶会发生温度上的变化,温度传感器感知后可有效帮助医生确定患者患病部位,进而为药物的精准运输提供指引,防止对身体其他健康部位的损害。

目前纳米机器人的驱动方式,具体可分为借助光、声波、电磁场等的物理驱动方式以及包括气泡推进、仿生鞭毛推进等的化学驱动方式两种。电磁场等物理方式、仿生鞭毛推进的驱动方式是学界研究重点。因而,筛选到一种具有较好生物相容性和长期自主运动特性的新纳米粒子驱动方式,来确保机器人在体内更安全、持续地运行便是一个重大的挑战。武汉理工大学官建国教授团队制备出一种前后两面由不同化学物质组成的‘双面神’纳米粒子,其可根据不同情况实现各种智能运动。

就控制系统来说,如果没有外部磁场,运动则是随机的,但通过磁场控制后,就可以实现定向运动,甚至实现纳米机器人群的有规律运动。另外,医疗纳米机器人首先要解决的就是在血液或胃酸等里面,不受体液影响,并在百万细胞中准确定位到病体细胞;目前最主要的便是采用体外“光声断层扫描技术”实时定位纳米机器人,解决定位导航问题。

1.4 纳米机器人的应用场景

除了医疗领域,纳米机器人在其他领域也有广泛的应用前景。

1.5 纳米机器人的种类

目前已存在的微纳米机器人按照驱动机理, 可分为自驱动(自动)、外场驱动(非自动)2种类型。

自驱动微纳米机器人是指微纳米机器人自身能够从所处流体环境中获得动力, 从而产生运动, 按照获得动力的方式不同, 可分为自电泳驱动、自扩散泳驱动、自热泳驱动、气泡驱动等方式。而外场驱动微纳米机器人指的是只有在施加外场的作用下才能发生运动的一类微纳米机器人;它们并不能从周围环境中获得动力, 因此当没有施加外场时,这类微纳米机器人不会产生运动(不包括布朗运动);根据外场的性质, 外场驱动的方式可分为磁场驱动、声场驱动、光驱动等。

1.6 医用纳米机器人的研发情况

近10年来,医用纳米机器人的研发取得不少可喜的成果。2006年,日本东京大学就成功将两个分子机器人组装在一起,形成了一个分子机器复合体。2010年5月,美国哥伦比亚大学的科学家成功研制出一种由脱氧核糖核酸(DNA)分子构成的纳米蜘蛛机器人,它们能够跟随DNA的运行轨迹自由地行走、移动、转向以及停止,并且它们能够自由地在二维物体的表面行走。2012年7月美国佛罗里达大学的科学家研制出一种能够100%地杀灭丙肝病毒的纳米机器人。2013年6月,日本东北大学的科学家公布了一项研究报告,指出已成功研发出一种可摧毁癌细胞的纳米机器人。2013年12月韩国全南大学的科学家研发出可对大肠癌、乳腺癌、胃癌和肝癌等高发性癌症进行诊断和治疗的纳米机器人。2014年4月以色列巴伊兰大学的研究人员成功地用DNA链造出了一种能在活动物体内按照编制的程序执行逻辑操作的医用纳米机器人。2016年加拿大蒙特利尔工学院领导研制出一款纳米机器人,利用鞭毛,携带氧气浓度测量感应器、以及药物,能够在人体血管内运行并可以将抗癌药物精准地递送到肿瘤细胞中。以色列科学家研制一种微型纳米机器人,它可以在人体内“巡逻”,可执行一系列计算,检查所在位置处信使核糖核酸(mRNA)上的疾病指标,在锁定病灶后自动释放所携带的药物。2017年,日本东京大学和东京医科齿科大学研究团队“COINS”,成功开发出一种纳米机器人(直径仅30纳米),表面由葡萄糖覆盖,在大脑血管的特定蛋白质与葡萄糖结合后,所携带药物便能连带通过血脑障壁运送至大脑,结果表明效果更比常规药物高出约100倍。2018年1月,德国慕尼黑工业大学的科学家表示已将电场驱动作用应用到纳米机器人中,该纳米机器人被用在医学诊断和药物开发上。2019年,纳米医疗技术专家、苏黎世联邦理工学院助理教授Simone Schuerle团队及麻省理工学院,成功发明一种由3D打印而成、表面涂有镍钛双涂层、可受外部磁场操控的螺旋状微型机器人(长度约为36微米、体积只有细胞大小),其可向肿瘤等病变组织输送纳米颗粒药物,实现更精准的靶向给药;研究结果显示效果是普通输送方法的两倍。2019年7月,加州理工学院研究人员(Zhiguang Wu,Lei Li,Yiran Yang,Peng Hu,Yang Li,So-Yoon Yang,Lihong V. Wang,Wei Gao)宣布一项重大科技突破:借助光声断层成像技术,实时控制纳米芯片机器人,让它们准确抵达人体某个部位(比如肠癌病人的肠道肿瘤处),进而让纳米机器人实现药物递送,或进行智能微手术。

2017年7月,以色列理工学院罗素·贝里纳米科技研究所、德国马克斯·普朗克智能系统研究所和德国斯图加特大学物理化学研究所得研究人员制备出一种在凝胶中(透明质酸凝胶液)可以移动的微小螺旋形状的螺旋桨纳米机器人,由硅和镍制成的细丝组成,直径70纳米、长400纳米,在体外通过磁场驱动。2017年8月,英国杜伦大学、美国莱斯大学以及北卡罗莱纳州立大学科学家们研发出一种可被光激活的纳米机器人:当被光激活后,这种纳米机器人可以在数分钟内钻入癌细胞并杀死它们。2017年11月,香港中文大学张立教授和曼彻斯特大学Kostas Kostarelos教授研究团队推出第一款可生物降解的纳米机器人,其由螺旋藻、铁磁涂层制成。2018年1月,11名来自不同国家的学者合作利用纳米级3D打印来制作螺旋形机器人,并在其中添加了光滑的涂层和磁性材料,进而使用磁场将微型机器人推进眼睛;研究结果显示,其在不到30分钟内成功到达视网膜,比相似大小的颗粒通过眼睛的速度快10倍。2018年4月,哈尔滨工业大学张广玉、李隆球教授和美国加州大学圣地亚哥分校约瑟夫·王教授合作,采用仿生原理,首次发明了一种由振荡磁场驱动的镍-银-金-银-镍多金属复合结构纳米机器人,由多节柔性铰链组成,双臂交替运动形式使其运动速度可达到每秒60个身长,约为其他同类柔性纳米机器人的10倍,可广泛应用于药物靶向输运和肿瘤精准治疗等生物医学领域。

回归国内,2018年2月,国家纳米科学与技术中心赵宇亮、丁宝全、聂广军联合美国亚利桑那州立大学Hao Yan博士研发了一种基于DNA折纸技术制成的纳米机器人,可以用携带凝血酶精准定位到肿瘤细胞,阻断血液供应来影响肿瘤的生长和转移,进而有效杀死肿瘤细胞,并且在多种小鼠肿瘤模型中取得了较好结果的同时也没有引起明显的免疫反应;该技术可用于多种类型癌症。2018年哈尔滨工业大学青年教师吴志光副教授与德国马普智能系统所皮尔菲舍尔(P.Fischer)教授团队合作,首次实现纳米机器人在眼睛玻璃体中可控、高效地集群运动——研究团队首次提出了一种表面涂覆纳米液态润滑层的螺旋形磁性纳米机器人(直径仅为500纳米),以其在外源磁场的引导下有效地克服生物分子的黏附,完成长距离可控集群运动,到达指定位点。2019年5月南京师范大学毛春教授团队,开发了一种血小板膜修饰、可自主运动的多级孔纳米机器人,用于连续靶向给药以实现短期溶栓和长期抗凝的目的:在体外测试条件下,纳米机器人在血栓中的穿透深度是无运动能力粒子的3倍左右;该纳米机器人在血栓中的滞留率从15%提高到26%左右。2020年3月,浙江大学医学院附属第二医院/转化医学研究院周民研究员团队研制出一款微纳机器人,以微藻作为活体支架,“穿上”磁性涂层外衣,靶向输送至肿瘤组织,利用光合生物杂交微纳泳体系统的光合作用,成功改善肿瘤乏氧微环境并有效实现磁共振/荧光/光声三模态医学影像导航下的肿瘤诊断与治疗。2020年7月,哈尔滨工业大学贺强教授团队研制成功一种超声驱动的液态金属针状游动纳米机器人——以液态金属镓为材料,通过结合纳米孔模板塑性成形和细胞膜包覆技术实现了白细胞膜表面伪装液态金属镓针状游动纳米机器人的批量制造,其不但具有变形、融合能力,还能够克服血液污损并完成主动药物递送和癌细胞光热治疗。2020年8月,唐本忠院士和深圳先进技术研究院蔡林涛、张鹏飞、龚萍采用自然杀伤(NK)细胞膜包裹具有近红外二区荧光性质的聚集诱导发光(AIE)有机半导体骨骼材料,制造出NK细胞仿生AIE纳米机器人,并且将其应用于脑胶质瘤诊断与治疗——高对比度(T/NT比~60)地诊断脑胶质瘤、通过光热治疗能有效地抑制脑胶质瘤的生长、高效穿透BBB的给药工具。

1.7 医用纳米机器人的运作原理

纳米医疗机器人的输入端是人体和一些外在的信号,经过处理之后,会生成相应的输出。举例来说,在输入端,能够控制和驱动纳米机器人的有磁场、超声波、温度、光感等等;而输出的信息则可以是pH值的变化、生物标记物的释放,甚至是微型气泡等可以用来表征疾病的信号。通过处理之后,我们就可以获得诊断信息,甚至还可以把纳米机器人作为一个医疗工具,来进行癌症的诊断和更好的治疗。

2.1 欧美日以引领,中国为后起之秀

从研发机构数量、研究热度、起步时间等方面来看,欧美等西方国家一如既往是前沿科技的领头羊和践行者;中国在国家纳米科学中心成立后,学界对于纳米机器人用于医疗领域的研究便不断涌现,各大科研院所、高校等日渐成规模,哈工大、沈阳自动化研究所等扛起了大旗,高质量、原创性的研究成果加快弥补国内及国际上的缺陷。

从市场区域分布来看,北美地区是纳米机器人的主要市场,其纳米机器人市场的复合年增长率预计为12.2%——预计到预测期结束时,将从2016年的550亿美元增至730亿美元;欧洲地区是纳米机器人的第二大主要市场;由于这项技术的应用需要医疗机构的大量资金投入,同时也需要加强对员工的培训,亚太地区预计将是纳米机器人增长最快的市场。

2.2 具体场景的研究范围不断扩大,肿瘤成最热细分方向

通过上述对文献的梳理,我们发现,截至目前学界对医疗纳米机器人的研究不再局限于某单一应用领域,包括癌症治疗、眼科治疗、医学诊断和药物开发等多方向。但是由于癌症的高发、治疗难度高、根治手段还不存在等原因,因而学术界从对医用纳米机器人展开最初研究始便将其应用场景锁定在肿瘤治疗方向上,对癌症治疗纳米机器人的研究上获得更多进展,并且取得了众多的突破性成果。

2.3 极小部分进入商业化,价格渐亲民

目前,世界上还没有能够真正通过血液系统进入人体的微纳米机器人。可商用化的医用微型机器人仅以胶囊机器人为代表,主要运用于胃镜检查等领域,使用领域相对局限。2017年,中国磁控胶囊胃镜机器人问世,一举打破了国外厂商在胶囊内镜领域二十多年的垄断,此举也让中国在纳米机器人商用化上走在了全球前列。其产品已经出口英国、德国、韩国、日本、意大利、西班牙等多个国家及地区,获得了60余项国际发明专利。通过查询相关网站,现在运用该机器人进行检查的价格是几千元人民币左右,较之前上万元的价格有大幅下降;但在国内仍未纳入医保体系,需自费。

3 行业发展驱动力3.1 精准医疗计划为方向指引,二者契合点极高

精准医疗可以通过更精确的诊断,预测潜在疾病的风险,提供更有效、更有针对性的治疗,预防或干预某种疾病的发生。在此背景下,各种新技术、新产品不断出现,技术进步推动基因组测序、靶向药物研制、细胞免疫治疗、基因治疗等进入新的阶段。从医疗模式来看,精准医疗改变了以往简单式的医患互动关系,强调针对病患全面全程的观察诊断,并提出差异性,个性化的医疗方案,这与医用纳米机器人的理念不谋而合。另据中商产业研究院预计2022年精准医疗市场规模有望突破千亿元;集邦咨询预估,2025年全球市场规模将达到881亿美元。精准医疗计划为纳米机器人加快商用化提供强劲的后续动力。

3.2 医疗纳米机器人优势明显,潜力大

就其优势来看:首先,纳米机器人个头很微小,肉眼基本无法观察,因而能够在身体里游离,病人更容易被治疗;其次,正常手术需要动刀留疤痕,纳米机器人则完全不需要,因而其对人体伤害更小;再次,在纳米尺度范围内的操作可由纳米机器人执行,会使操作更加智能化;最后,纳米机器人最大特征为定向治疗,对身体进行诊断后,只对其出现问题的部位进行诊疗,不会对身体其他正常部位造成损害。综上可以看出,将纳米机器人用到医疗领域之后,治疗疾病不用再“小题大做”,更不会产生任何副作用,其必将变革医疗产业。

3.3 生存理念显著变化,高质量、个性化医疗是趋势

在消费升级、健康管理意识的提升与变革、新型医疗科技的追求、新事物接受程度提高等因素的综合作用下,患者对无痛、无伤、随治随走、希望治疗方案只对患病部位进行诊疗而无害好的身体部位等方面的需求日益扩大。高质量、个性化医疗催生医用纳米机器人巨大的应用潜力。

3.4 技术呈现爆炸式进步,未来科技成现实

医用纳米机器人涉及化学、生物学、医药、计算机科学、物理学等多种交叉学科。主要由机器人、纳米科技组成。机器人逐渐大规模商用化,相关核心技术不断获得突破;另一方面,学术界对纳米科技的研究热情不断高涨,成果日益丰硕。多种因素助推之下,相关科技的核心技术呈现爆炸式突破,因而纳米机器人的发展遇上了前所未有的机遇期,医用纳米机器人从实验成果变成现实日益成真。

贰行业规模

01国际市场规模

BCC研究预计,生命科学领域纳米结构应用的全球市场在2019年将达到178亿美元,预计到2024年将达到338亿美元,未来五年的复合年增长率预计为13.7%,销量(例如纳米颗粒、纳米球、纳米胶囊和量子点)将在未来五年内持续增长。

据针对多个相关纳米机器人的垂直行业预测,全球纳米机器人市场规模预计将达到1000亿美元,复合年增长率为21%。机器人技术的突破性发展有望为纳米机器人创造有利的需求。

02国内市场规模

据有关数据,截至2017年中国纳米技术市场规模约为200亿美金左右。我国微纳米市场虽然需求旺盛,但是微米纳米产业还处于发展的起步阶段,现在全国研究机构约有300家左右,各类企业一共有300家左右。中国本土企业也只能占到50亿美金左右的市场。

叁 行业发展趋势判断

01纳米机器人制备技术加快创新

目前比较常见的微纳米机器人的制备方法包括电沉积技术、物理气相沉积技术、自卷曲技术、可控组装技术、3D打印技术和生物杂化技术。

要让微纳米机器人具有更高的运动效率,形状和结构设计必不可少;而为了满足设计的需要,能够低成本、大规模、对环境无害地制备出相应微纳米机器人的微加工制造技术仍然需要不断发展。现有的制备技术或多或少存在各自的缺陷——能制造出复杂形状、制备过程简单,以及对环境影响小,三者很难同时满足;而其余两种,3D打印技术的打印设备价格昂贵、打印材料十分有限,、生物组分十分稀少。制备技术的创新发展将使低成本、大批量、多结构设计的微纳米机器人生产成为可能,进而助推其真正实现商用化。

02制备材料安全性、可降解性进一步提高

在纳米机器人技术的应用过程中,最突出的风险是用于制造纳米机器人的纳米颗粒的安全性问题。由于对所使用的纳米材料缺乏全面的了解,在纳米机器人制造过程中所使用的一些纳米材料可能会存在着潜在的毒性。某些纳米颗粒的毒性已经得到了一些研究团队的证明,并受到的科学家们特别关注。

在纳米颗粒的众多潜在危害中,最主要的一种就是纳米颗粒的不可溶解性。一些研究已经显示了人体内的纳米颗粒可以不受阻碍地进入到人体的健康细胞中,甚至可以通过血液循环系统进入到大脑中,并干扰健康细胞和组织的正常工作。目前,安翰科技成功商业化的世界上第一个消化道胶囊内镜机器人,其就无法在体内降解,检查完成需排除体内。液态金属镓、镍等被认为是其在生物医学应用中的理想材料。

03实时控制技术类型逐渐丰富,不断成熟

实现纳米机器人在人体内进行可控自主运动,一直是一个难题。实时控制技术的出现将使它们准确抵达人体某个部位,进而实现药物递送,或进行智能微手术。目前,科研界已经开发出光声断层成像技术、体内荧光成像实时跟踪技术、磁共振成像技术等,可有效实现纳米机器人在体内实时的信息反馈,让医生密切对其“监视”。

04集群运动将是研究重点

磁场作为驱动和控制微纳米机器人的最主要方式之一,目前在研究领域也已经取得了越来越多的不错成果,但主要还是以单一机器人为研究对象,对于多个机器人或集群机器人同时控制等方面研究尚少,学者初步对其集群机制开展探索。据相关研究,我们发现,在国内涉及群体控制的纳米机器人主要为光驱动、化学梯度驱动,并取得了有关成果;但总体来看均不太适合长期应用。沈阳自动化研究所实验室副主任刘连庆认为未来医疗机器人产业发展的重点将在微纳米机器人的群体控制方面。而想要突破这一技术难题可能还需要5-10年的时间。在制备方式、驱动模式等环节日益成熟的前提下,集群控制将成为下一阶段研究的热点,以及真正产业化的关键。

05用于癌症的靶向治疗会加速落地

由于癌症疾病的难以预防和死亡比例的日益增高,癌症治疗的新型医疗手段更是成为重点发展方向。医疗资源的匮乏和人口老龄化等问题,也使得癌症治疗纳米机器人的发展受到社会各方面的重视,深度研发癌症治疗纳米机器人成为科学技术发展的主流。目前,癌症治疗纳米机器人的研究仍处于研发初级阶段,还未能在临床实现。在未来,随着计算机科学、材料学、机器人学和医学等学科的发展和学科交叉的融合进步,癌症治疗纳米机器人必然拥有广阔的前景和发展空间。我们认为随着各国国家政府继续大力支持癌症治疗纳米机器人的研发,该新型产业将会有着广阔的落地前景,DNA纳米机器人或将最先落地。

声明:凡资讯来源注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,并不代表本网站赞同其观点,也不代表本网站对其真实性负责。您若对该文章内容有任何疑问或质疑,请立即与全球焊接网(www.robot-china.com)联系,本网站将迅速给您回应并做处理。

电话:021-39553798-8007更多>相关资讯

| • 开发新型机器人助力精准诊疗,哈工大(深圳)学 | • 未来,纳米机器人能延长人类寿命?可实现无害降 |

| • 用磁场做导航 纳米机器人精准搏杀肿瘤细胞 | • 中国抗癌重大突破!哈工大研发出纳米机器人,可 |

| • 加工精度达14纳米 蛛丝机器人可在人体内游动 | • DNA也能做机器人?DNA纳米机器人可在体内大施拳 |

| • 探索微观世界的机器人 | • 科研人员发表纳米机器人及其生物医学应用研究综 |

| • 科研人员发表纳米机器人及其生物医学应用研究综 | • 未来给你做手术的也许是DNA纳米机器人 |

铁锚

铁锚 大桥

大桥 金桥

金桥 京雷

京雷 天泰

天泰 博威合金BOWAY

博威合金BOWAY 马扎克Mazak

马扎克Mazak 威尔泰克

威尔泰克 迈格泰克

迈格泰克 斯巴特

斯巴特 MAOSHENG贸盛

MAOSHENG贸盛 Miller米勒

Miller米勒 新世纪焊接

新世纪焊接 西安恒立

西安恒立 上海特焊

上海特焊 新天激光

新天激光 海目星激光

海目星激光 迅镭激光

迅镭激光 粤铭YUEMING

粤铭YUEMING 镭鸣Leiming

镭鸣Leiming 领创激光

领创激光 天琪激光

天琪激光 亚威Yawei

亚威Yawei 邦德激光bodor

邦德激光bodor 扬力YANGLI

扬力YANGLI 宏山激光

宏山激光 楚天激光

楚天激光 百超迪能NED

百超迪能NED 金运激光

金运激光 LVD

LVD Tanaka田中

Tanaka田中 BLM

BLM 易特流etal

易特流etal 百盛激光

百盛激光 Messer梅塞尔

Messer梅塞尔 PrimaPower普玛宝

PrimaPower普玛宝 大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选

大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选 全自动焊接流水线

全自动焊接流水线 创力 CANLEE光纤激光切割机

创力 CANLEE光纤激光切割机 川崎工业焊接机器人 焊接管架

川崎工业焊接机器人 焊接管架 松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统

松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统 KUKA 库卡摩多机器人流水线作业

KUKA 库卡摩多机器人流水线作业 上海通用电气 全焊机系列展示

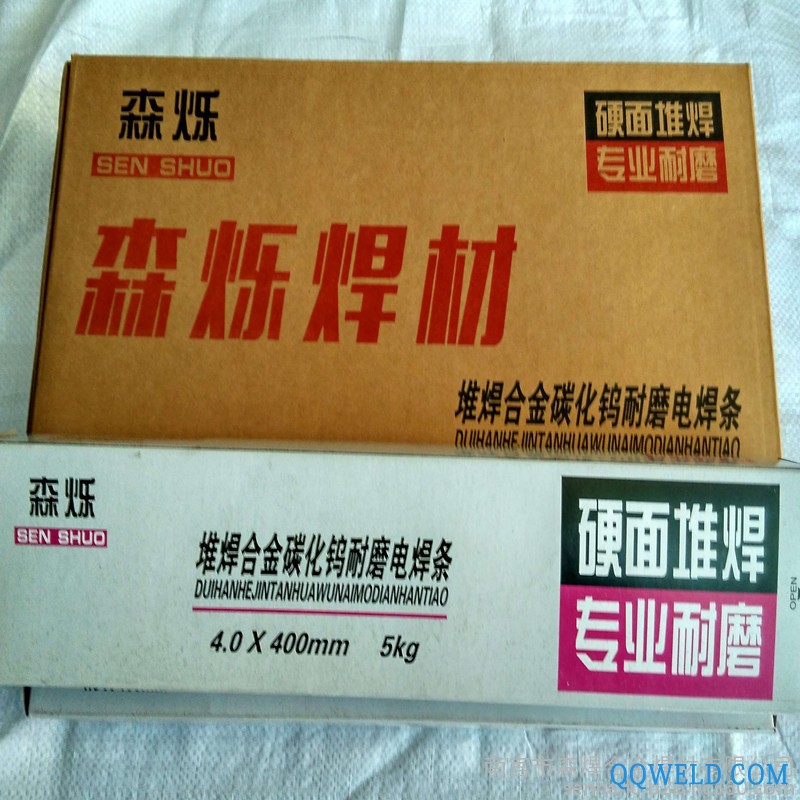

上海通用电气 全焊机系列展示 耐磨焊条 合金耐磨焊条 高温耐磨焊条 焊条厂家 焊条批发 焊条价格 厂家批发 全网价低

耐磨焊条 合金耐磨焊条 高温耐磨焊条 焊条厂家 焊条批发 焊条价格 厂家批发 全网价低 供应芬兰肯比XIM-350气保焊机

供应芬兰肯比XIM-350气保焊机 江苏南京群顺厂家 WELDHUB 压紧式滚轮架 焊接滚轮架

江苏南京群顺厂家 WELDHUB 压紧式滚轮架 焊接滚轮架 低温 锡铟合金 焊条 低温 锡铋合金 焊条

低温 锡铟合金 焊条 低温 锡铋合金 焊条 富士龙50切片机 富士龙全自动切片机 富士龙商用切片机

富士龙50切片机 富士龙全自动切片机 富士龙商用切片机 瑞凌东升脉冲氩弧焊机WSME250交直流氩弧焊机铝合金及薄板不锈钢铝焊机

瑞凌东升脉冲氩弧焊机WSME250交直流氩弧焊机铝合金及薄板不锈钢铝焊机 厂家供应 东森BX1-500 全铜 交流弧焊机 电焊机

厂家供应 东森BX1-500 全铜 交流弧焊机 电焊机 电焊机

电焊机