作为法学与人工智能深度交叉融合的新兴专业方向,人工智能法学成为新文科建设在法学领域最为重要的增长点之一。近年来,以清华大学、北京大学、浙江大学、中国人民大学、上海交通大学、吉林大学、四川大学、中国政法大学、西南政法大学、华东政法大学、东南大学为代表的高校围绕人工智能法学及其相近学科(如计算法学、数字法学)积极探索,已取得了一定的成果。然而,面向数字时代,人工智能法学人才培养还面临三大关键问题:其一,如何构建匹配“应用导向强、迭代速度快、技术壁垒高”知识特点的教学资源;其二,如何创建兼具理论研究、实践规划、复合研发能力的师资团队;其三,如何打造契合理论、实践、技术三元素养融合培养的实施路径。 人工智能法学人才培养工作,并不是人工智能与法学两个学科的一般性结合,而是从法学场景的领域特殊性出发加快构建学科体系。一方面,相较于金融、教育等其他领域而言,法律领域涉及立法、执法、司法等多个关键场景,其对于程序保障和权力约束的需求较高。这就决定了将人工智能技术运用于法律领域,需要考虑到不同于其他领域的特殊需求。另一方面,人工智能技术赋能法律领域并不是通用场景智能技术在法律领域的“平移运用”,而应是充分考虑法律特有的“领域知识壁垒”。举例来说,当作为大数据基础技术的自然语义识别技术被运用到法律领域,通用的分词方法和词联想就无法完全适应法律领域的专业需求。因此,应当以“领域理论”立体化创新人工智能法学人才培养模式。所谓的“领域理论”,是深度融合法学场景独特的领域需求构建的人工智能技术研发、伦理规范与法律治理体系。在“领域理论”支撑下,人工智能法学应以培养具备智慧法治中国经验、精通智慧法治前沿理论、熟悉智慧法治实践动态、通晓智慧法治技术原理的人才为总体目标,从教学资源、师资团队、实施路径着手,着力建构人工智能法学人才立体化培养模式。 首先,按照“领域课程—实践教学”一体化构建的总体思路,建构人工智能法学人才培养的教学资源体系,打造人工智能法学导论、法律知识图谱导论等体现法学领域特性的人工智能法学课程体系。将智慧法治建设的中国路径、中国优势等要素贯穿始终,培养学生系统掌握智慧法治的中国经验、前沿理论、实践动态与技术原理。在此基础上,积极探索与相关行业一流企业、政法机关信息化部门联合共建“实验室—工作站—实训基地”,为人工智能法学人才“领域知识”的培养提供实践教学体系支撑。 其次,打造法学专家、计算机专家、高新企业研发人员、政法机关信息化负责人密切配合,兼具法律领域人工智能理论研究、实践规划、原型研发能力的复合师资团队。具体而言,师资团队的建设应以法学专家为基础,邀请计算机、人工智能学院教师共同开设前沿课程,同时聘请高新企业研发人员、司法实务部门信息化负责人担任校外兼职导师。 最后,遵循“科研与实践、教改与教学、竞赛与课堂”双向赋能的实施路径,以科研攻关、企业开发、科技竞赛驱动人工智能法学人才培养。申言之,应以国家重点研发计划项目等重大项目赋能学生智慧法治实践,以新文科教育改革课题的研究赋能教学质量的提升,并积极组织师生团队在法律人工智能专项竞赛中磨砺专业能力。

作为法学与人工智能深度交叉融合的新兴专业方向,人工智能法学成为新文科建设在法学领域最为重要的增长点之一。近年来,以清华大学、北京大学、浙江大学、中国人民大学、上海交通大学、吉林大学、四川大学、中国政法大学、西南政法大学、华东政法大学、东南大学为代表的高校围绕人工智能法学及其相近学科(如计算法学、数字法学)积极探索,已取得了一定的成果。然而,面向数字时代,人工智能法学人才培养还面临三大关键问题:其一,如何构建匹配“应用导向强、迭代速度快、技术壁垒高”知识特点的教学资源;其二,如何创建兼具理论研究、实践规划、复合研发能力的师资团队;其三,如何打造契合理论、实践、技术三元素养融合培养的实施路径。 人工智能法学人才培养工作,并不是人工智能与法学两个学科的一般性结合,而是从法学场景的领域特殊性出发加快构建学科体系。一方面,相较于金融、教育等其他领域而言,法律领域涉及立法、执法、司法等多个关键场景,其对于程序保障和权力约束的需求较高。这就决定了将人工智能技术运用于法律领域,需要考虑到不同于其他领域的特殊需求。另一方面,人工智能技术赋能法律领域并不是通用场景智能技术在法律领域的“平移运用”,而应是充分考虑法律特有的“领域知识壁垒”。举例来说,当作为大数据基础技术的自然语义识别技术被运用到法律领域,通用的分词方法和词联想就无法完全适应法律领域的专业需求。因此,应当以“领域理论”立体化创新人工智能法学人才培养模式。所谓的“领域理论”,是深度融合法学场景独特的领域需求构建的人工智能技术研发、伦理规范与法律治理体系。在“领域理论”支撑下,人工智能法学应以培养具备智慧法治中国经验、精通智慧法治前沿理论、熟悉智慧法治实践动态、通晓智慧法治技术原理的人才为总体目标,从教学资源、师资团队、实施路径着手,着力建构人工智能法学人才立体化培养模式。 首先,按照“领域课程—实践教学”一体化构建的总体思路,建构人工智能法学人才培养的教学资源体系,打造人工智能法学导论、法律知识图谱导论等体现法学领域特性的人工智能法学课程体系。将智慧法治建设的中国路径、中国优势等要素贯穿始终,培养学生系统掌握智慧法治的中国经验、前沿理论、实践动态与技术原理。在此基础上,积极探索与相关行业一流企业、政法机关信息化部门联合共建“实验室—工作站—实训基地”,为人工智能法学人才“领域知识”的培养提供实践教学体系支撑。 其次,打造法学专家、计算机专家、高新企业研发人员、政法机关信息化负责人密切配合,兼具法律领域人工智能理论研究、实践规划、原型研发能力的复合师资团队。具体而言,师资团队的建设应以法学专家为基础,邀请计算机、人工智能学院教师共同开设前沿课程,同时聘请高新企业研发人员、司法实务部门信息化负责人担任校外兼职导师。 最后,遵循“科研与实践、教改与教学、竞赛与课堂”双向赋能的实施路径,以科研攻关、企业开发、科技竞赛驱动人工智能法学人才培养。申言之,应以国家重点研发计划项目等重大项目赋能学生智慧法治实践,以新文科教育改革课题的研究赋能教学质量的提升,并积极组织师生团队在法律人工智能专项竞赛中磨砺专业能力。以“领域理论”培养人工智能法学人才  nclick="fontZoom('+', 'article');"/>

nclick="fontZoom('+', 'article');"/>  nclick="fontZoom('-', 'article');"/>日期:2022-06-21 来源:中国社会科学网 作者:王禄生 评论:0 标签:领域理论人工智能法学人才 2018年10月,教育部印发《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》,决定实施“‘六卓越一拔尖’计划2.0”,“新文科”的概念也正式浮出水面。经过两年的试点与实践,教育部新文科建设工作组于2020年11月召开“新文科建设工作会议”,并正式发布《新文科建设宣言》,对新文科建设作了系统部署。在要求夯实人文社会科学基础学科建设的同时,新文科建设面向新一轮科技革命和产业变革的发展趋势,将大数据、人工智能等前沿信息技术进一步融入原有文科体系之中。因此,从学科跨度而言,新文科的突出特点之一在于强调文理、文工、文医之间的大交叉、大融合。

nclick="fontZoom('-', 'article');"/>日期:2022-06-21 来源:中国社会科学网 作者:王禄生 评论:0 标签:领域理论人工智能法学人才 2018年10月,教育部印发《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》,决定实施“‘六卓越一拔尖’计划2.0”,“新文科”的概念也正式浮出水面。经过两年的试点与实践,教育部新文科建设工作组于2020年11月召开“新文科建设工作会议”,并正式发布《新文科建设宣言》,对新文科建设作了系统部署。在要求夯实人文社会科学基础学科建设的同时,新文科建设面向新一轮科技革命和产业变革的发展趋势,将大数据、人工智能等前沿信息技术进一步融入原有文科体系之中。因此,从学科跨度而言,新文科的突出特点之一在于强调文理、文工、文医之间的大交叉、大融合。 作为法学与人工智能深度交叉融合的新兴专业方向,人工智能法学成为新文科建设在法学领域最为重要的增长点之一。近年来,以清华大学、北京大学、浙江大学、中国人民大学、上海交通大学、吉林大学、四川大学、中国政法大学、西南政法大学、华东政法大学、东南大学为代表的高校围绕人工智能法学及其相近学科(如计算法学、数字法学)积极探索,已取得了一定的成果。然而,面向数字时代,人工智能法学人才培养还面临三大关键问题:其一,如何构建匹配“应用导向强、迭代速度快、技术壁垒高”知识特点的教学资源;其二,如何创建兼具理论研究、实践规划、复合研发能力的师资团队;其三,如何打造契合理论、实践、技术三元素养融合培养的实施路径。 人工智能法学人才培养工作,并不是人工智能与法学两个学科的一般性结合,而是从法学场景的领域特殊性出发加快构建学科体系。一方面,相较于金融、教育等其他领域而言,法律领域涉及立法、执法、司法等多个关键场景,其对于程序保障和权力约束的需求较高。这就决定了将人工智能技术运用于法律领域,需要考虑到不同于其他领域的特殊需求。另一方面,人工智能技术赋能法律领域并不是通用场景智能技术在法律领域的“平移运用”,而应是充分考虑法律特有的“领域知识壁垒”。举例来说,当作为大数据基础技术的自然语义识别技术被运用到法律领域,通用的分词方法和词联想就无法完全适应法律领域的专业需求。因此,应当以“领域理论”立体化创新人工智能法学人才培养模式。所谓的“领域理论”,是深度融合法学场景独特的领域需求构建的人工智能技术研发、伦理规范与法律治理体系。在“领域理论”支撑下,人工智能法学应以培养具备智慧法治中国经验、精通智慧法治前沿理论、熟悉智慧法治实践动态、通晓智慧法治技术原理的人才为总体目标,从教学资源、师资团队、实施路径着手,着力建构人工智能法学人才立体化培养模式。 首先,按照“领域课程—实践教学”一体化构建的总体思路,建构人工智能法学人才培养的教学资源体系,打造人工智能法学导论、法律知识图谱导论等体现法学领域特性的人工智能法学课程体系。将智慧法治建设的中国路径、中国优势等要素贯穿始终,培养学生系统掌握智慧法治的中国经验、前沿理论、实践动态与技术原理。在此基础上,积极探索与相关行业一流企业、政法机关信息化部门联合共建“实验室—工作站—实训基地”,为人工智能法学人才“领域知识”的培养提供实践教学体系支撑。 其次,打造法学专家、计算机专家、高新企业研发人员、政法机关信息化负责人密切配合,兼具法律领域人工智能理论研究、实践规划、原型研发能力的复合师资团队。具体而言,师资团队的建设应以法学专家为基础,邀请计算机、人工智能学院教师共同开设前沿课程,同时聘请高新企业研发人员、司法实务部门信息化负责人担任校外兼职导师。 最后,遵循“科研与实践、教改与教学、竞赛与课堂”双向赋能的实施路径,以科研攻关、企业开发、科技竞赛驱动人工智能法学人才培养。申言之,应以国家重点研发计划项目等重大项目赋能学生智慧法治实践,以新文科教育改革课题的研究赋能教学质量的提升,并积极组织师生团队在法律人工智能专项竞赛中磨砺专业能力。

作为法学与人工智能深度交叉融合的新兴专业方向,人工智能法学成为新文科建设在法学领域最为重要的增长点之一。近年来,以清华大学、北京大学、浙江大学、中国人民大学、上海交通大学、吉林大学、四川大学、中国政法大学、西南政法大学、华东政法大学、东南大学为代表的高校围绕人工智能法学及其相近学科(如计算法学、数字法学)积极探索,已取得了一定的成果。然而,面向数字时代,人工智能法学人才培养还面临三大关键问题:其一,如何构建匹配“应用导向强、迭代速度快、技术壁垒高”知识特点的教学资源;其二,如何创建兼具理论研究、实践规划、复合研发能力的师资团队;其三,如何打造契合理论、实践、技术三元素养融合培养的实施路径。 人工智能法学人才培养工作,并不是人工智能与法学两个学科的一般性结合,而是从法学场景的领域特殊性出发加快构建学科体系。一方面,相较于金融、教育等其他领域而言,法律领域涉及立法、执法、司法等多个关键场景,其对于程序保障和权力约束的需求较高。这就决定了将人工智能技术运用于法律领域,需要考虑到不同于其他领域的特殊需求。另一方面,人工智能技术赋能法律领域并不是通用场景智能技术在法律领域的“平移运用”,而应是充分考虑法律特有的“领域知识壁垒”。举例来说,当作为大数据基础技术的自然语义识别技术被运用到法律领域,通用的分词方法和词联想就无法完全适应法律领域的专业需求。因此,应当以“领域理论”立体化创新人工智能法学人才培养模式。所谓的“领域理论”,是深度融合法学场景独特的领域需求构建的人工智能技术研发、伦理规范与法律治理体系。在“领域理论”支撑下,人工智能法学应以培养具备智慧法治中国经验、精通智慧法治前沿理论、熟悉智慧法治实践动态、通晓智慧法治技术原理的人才为总体目标,从教学资源、师资团队、实施路径着手,着力建构人工智能法学人才立体化培养模式。 首先,按照“领域课程—实践教学”一体化构建的总体思路,建构人工智能法学人才培养的教学资源体系,打造人工智能法学导论、法律知识图谱导论等体现法学领域特性的人工智能法学课程体系。将智慧法治建设的中国路径、中国优势等要素贯穿始终,培养学生系统掌握智慧法治的中国经验、前沿理论、实践动态与技术原理。在此基础上,积极探索与相关行业一流企业、政法机关信息化部门联合共建“实验室—工作站—实训基地”,为人工智能法学人才“领域知识”的培养提供实践教学体系支撑。 其次,打造法学专家、计算机专家、高新企业研发人员、政法机关信息化负责人密切配合,兼具法律领域人工智能理论研究、实践规划、原型研发能力的复合师资团队。具体而言,师资团队的建设应以法学专家为基础,邀请计算机、人工智能学院教师共同开设前沿课程,同时聘请高新企业研发人员、司法实务部门信息化负责人担任校外兼职导师。 最后,遵循“科研与实践、教改与教学、竞赛与课堂”双向赋能的实施路径,以科研攻关、企业开发、科技竞赛驱动人工智能法学人才培养。申言之,应以国家重点研发计划项目等重大项目赋能学生智慧法治实践,以新文科教育改革课题的研究赋能教学质量的提升,并积极组织师生团队在法律人工智能专项竞赛中磨砺专业能力。

作为法学与人工智能深度交叉融合的新兴专业方向,人工智能法学成为新文科建设在法学领域最为重要的增长点之一。近年来,以清华大学、北京大学、浙江大学、中国人民大学、上海交通大学、吉林大学、四川大学、中国政法大学、西南政法大学、华东政法大学、东南大学为代表的高校围绕人工智能法学及其相近学科(如计算法学、数字法学)积极探索,已取得了一定的成果。然而,面向数字时代,人工智能法学人才培养还面临三大关键问题:其一,如何构建匹配“应用导向强、迭代速度快、技术壁垒高”知识特点的教学资源;其二,如何创建兼具理论研究、实践规划、复合研发能力的师资团队;其三,如何打造契合理论、实践、技术三元素养融合培养的实施路径。 人工智能法学人才培养工作,并不是人工智能与法学两个学科的一般性结合,而是从法学场景的领域特殊性出发加快构建学科体系。一方面,相较于金融、教育等其他领域而言,法律领域涉及立法、执法、司法等多个关键场景,其对于程序保障和权力约束的需求较高。这就决定了将人工智能技术运用于法律领域,需要考虑到不同于其他领域的特殊需求。另一方面,人工智能技术赋能法律领域并不是通用场景智能技术在法律领域的“平移运用”,而应是充分考虑法律特有的“领域知识壁垒”。举例来说,当作为大数据基础技术的自然语义识别技术被运用到法律领域,通用的分词方法和词联想就无法完全适应法律领域的专业需求。因此,应当以“领域理论”立体化创新人工智能法学人才培养模式。所谓的“领域理论”,是深度融合法学场景独特的领域需求构建的人工智能技术研发、伦理规范与法律治理体系。在“领域理论”支撑下,人工智能法学应以培养具备智慧法治中国经验、精通智慧法治前沿理论、熟悉智慧法治实践动态、通晓智慧法治技术原理的人才为总体目标,从教学资源、师资团队、实施路径着手,着力建构人工智能法学人才立体化培养模式。 首先,按照“领域课程—实践教学”一体化构建的总体思路,建构人工智能法学人才培养的教学资源体系,打造人工智能法学导论、法律知识图谱导论等体现法学领域特性的人工智能法学课程体系。将智慧法治建设的中国路径、中国优势等要素贯穿始终,培养学生系统掌握智慧法治的中国经验、前沿理论、实践动态与技术原理。在此基础上,积极探索与相关行业一流企业、政法机关信息化部门联合共建“实验室—工作站—实训基地”,为人工智能法学人才“领域知识”的培养提供实践教学体系支撑。 其次,打造法学专家、计算机专家、高新企业研发人员、政法机关信息化负责人密切配合,兼具法律领域人工智能理论研究、实践规划、原型研发能力的复合师资团队。具体而言,师资团队的建设应以法学专家为基础,邀请计算机、人工智能学院教师共同开设前沿课程,同时聘请高新企业研发人员、司法实务部门信息化负责人担任校外兼职导师。 最后,遵循“科研与实践、教改与教学、竞赛与课堂”双向赋能的实施路径,以科研攻关、企业开发、科技竞赛驱动人工智能法学人才培养。申言之,应以国家重点研发计划项目等重大项目赋能学生智慧法治实践,以新文科教育改革课题的研究赋能教学质量的提升,并积极组织师生团队在法律人工智能专项竞赛中磨砺专业能力。

作为法学与人工智能深度交叉融合的新兴专业方向,人工智能法学成为新文科建设在法学领域最为重要的增长点之一。近年来,以清华大学、北京大学、浙江大学、中国人民大学、上海交通大学、吉林大学、四川大学、中国政法大学、西南政法大学、华东政法大学、东南大学为代表的高校围绕人工智能法学及其相近学科(如计算法学、数字法学)积极探索,已取得了一定的成果。然而,面向数字时代,人工智能法学人才培养还面临三大关键问题:其一,如何构建匹配“应用导向强、迭代速度快、技术壁垒高”知识特点的教学资源;其二,如何创建兼具理论研究、实践规划、复合研发能力的师资团队;其三,如何打造契合理论、实践、技术三元素养融合培养的实施路径。 人工智能法学人才培养工作,并不是人工智能与法学两个学科的一般性结合,而是从法学场景的领域特殊性出发加快构建学科体系。一方面,相较于金融、教育等其他领域而言,法律领域涉及立法、执法、司法等多个关键场景,其对于程序保障和权力约束的需求较高。这就决定了将人工智能技术运用于法律领域,需要考虑到不同于其他领域的特殊需求。另一方面,人工智能技术赋能法律领域并不是通用场景智能技术在法律领域的“平移运用”,而应是充分考虑法律特有的“领域知识壁垒”。举例来说,当作为大数据基础技术的自然语义识别技术被运用到法律领域,通用的分词方法和词联想就无法完全适应法律领域的专业需求。因此,应当以“领域理论”立体化创新人工智能法学人才培养模式。所谓的“领域理论”,是深度融合法学场景独特的领域需求构建的人工智能技术研发、伦理规范与法律治理体系。在“领域理论”支撑下,人工智能法学应以培养具备智慧法治中国经验、精通智慧法治前沿理论、熟悉智慧法治实践动态、通晓智慧法治技术原理的人才为总体目标,从教学资源、师资团队、实施路径着手,着力建构人工智能法学人才立体化培养模式。 首先,按照“领域课程—实践教学”一体化构建的总体思路,建构人工智能法学人才培养的教学资源体系,打造人工智能法学导论、法律知识图谱导论等体现法学领域特性的人工智能法学课程体系。将智慧法治建设的中国路径、中国优势等要素贯穿始终,培养学生系统掌握智慧法治的中国经验、前沿理论、实践动态与技术原理。在此基础上,积极探索与相关行业一流企业、政法机关信息化部门联合共建“实验室—工作站—实训基地”,为人工智能法学人才“领域知识”的培养提供实践教学体系支撑。 其次,打造法学专家、计算机专家、高新企业研发人员、政法机关信息化负责人密切配合,兼具法律领域人工智能理论研究、实践规划、原型研发能力的复合师资团队。具体而言,师资团队的建设应以法学专家为基础,邀请计算机、人工智能学院教师共同开设前沿课程,同时聘请高新企业研发人员、司法实务部门信息化负责人担任校外兼职导师。 最后,遵循“科研与实践、教改与教学、竞赛与课堂”双向赋能的实施路径,以科研攻关、企业开发、科技竞赛驱动人工智能法学人才培养。申言之,应以国家重点研发计划项目等重大项目赋能学生智慧法治实践,以新文科教育改革课题的研究赋能教学质量的提升,并积极组织师生团队在法律人工智能专项竞赛中磨砺专业能力。

铁锚

铁锚 大桥

大桥 金桥

金桥 京雷

京雷 天泰

天泰 博威合金BOWAY

博威合金BOWAY 马扎克Mazak

马扎克Mazak 威尔泰克

威尔泰克 迈格泰克

迈格泰克 斯巴特

斯巴特 MAOSHENG贸盛

MAOSHENG贸盛 Miller米勒

Miller米勒 新世纪焊接

新世纪焊接 西安恒立

西安恒立 上海特焊

上海特焊 新天激光

新天激光 海目星激光

海目星激光 迅镭激光

迅镭激光 粤铭YUEMING

粤铭YUEMING 镭鸣Leiming

镭鸣Leiming 领创激光

领创激光 天琪激光

天琪激光 亚威Yawei

亚威Yawei 邦德激光bodor

邦德激光bodor 扬力YANGLI

扬力YANGLI 宏山激光

宏山激光 楚天激光

楚天激光 百超迪能NED

百超迪能NED 金运激光

金运激光 LVD

LVD Tanaka田中

Tanaka田中 BLM

BLM 易特流etal

易特流etal 百盛激光

百盛激光 Messer梅塞尔

Messer梅塞尔 PrimaPower普玛宝

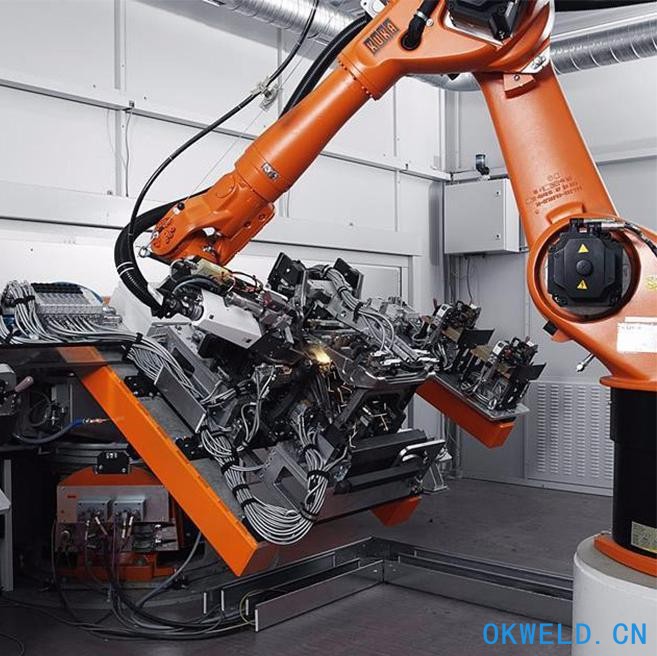

PrimaPower普玛宝 KUKA 库卡摩多机器人流水线作业

KUKA 库卡摩多机器人流水线作业 松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统

松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统 川崎工业焊接机器人 焊接管架

川崎工业焊接机器人 焊接管架 全自动焊接流水线

全自动焊接流水线 上海通用电气 全焊机系列展示

上海通用电气 全焊机系列展示 大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选

大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选 创力 CANLEE光纤激光切割机

创力 CANLEE光纤激光切割机 优惠供应万昊HB系列焊接变位机

优惠供应万昊HB系列焊接变位机 批发价供应各种型号深圳电焊机

批发价供应各种型号深圳电焊机 小型逆变220V 家用电焊机 逆变直流电焊机MMA-160

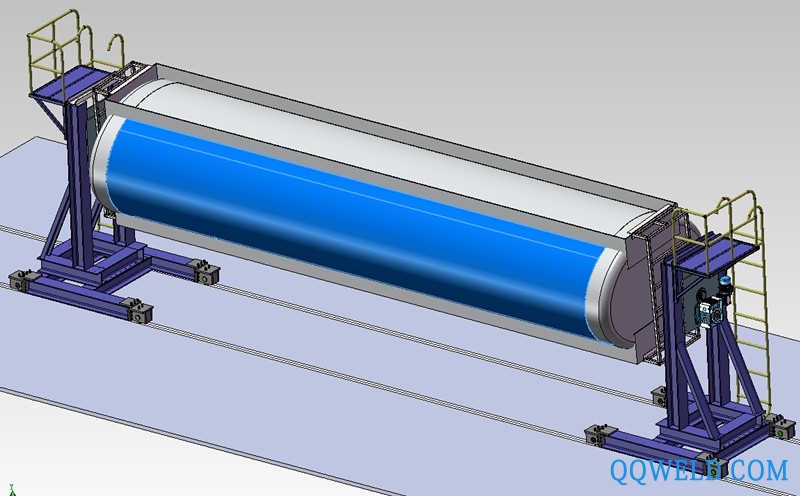

小型逆变220V 家用电焊机 逆变直流电焊机MMA-160 异形罐体变位机

异形罐体变位机 YASKAWA/安川 MA2010 焊接机器人 变位机 内江

YASKAWA/安川 MA2010 焊接机器人 变位机 内江 北京深隆STH1091 焊接机器人自动化工业 3C行业焊接机器人 经济型焊接机器人 订做智能焊接机器人 葫芦岛焊接机器人

北京深隆STH1091 焊接机器人自动化工业 3C行业焊接机器人 经济型焊接机器人 订做智能焊接机器人 葫芦岛焊接机器人 BX6铜芯系列不锈钢便携式交流弧焊家用电焊机

BX6铜芯系列不锈钢便携式交流弧焊家用电焊机 AEQUOR/爱国自动焊接机器人 激光焊接机器人

AEQUOR/爱国自动焊接机器人 激光焊接机器人