你怀疑2025是凑数,可你没有证据 在2020年以前,中国芯片的机会是很小的。局面的变化,当然可以归纳为“智能汽车快速发展”,但是还是有几项细分条件值得细品: 其一,是终端消费意愿打开,汽车智能将从培育期进入爆发期。 无论你个人眼下多么不在意智能,趋势是大多数人接受为它买单,智能配置将迅速成为标配。据预测,到2025年国内66%的新车将预置L2以上功能,其中50%是L2~L3,即L2、L2+或L2.99等等。 车企加快商业化部署,就需要上游芯片公司紧密配合。过去产业规模小,汽车芯片可能只是大供应商产品线中的一个事业部;现在盘子大,预计2025年全球系统级芯片市场规模达到82亿美元,可以生长出成功的汽车计算芯片公司。 其二,赛道方向变得更加明确。 2020年以前,业界对于自动驾驶是会快速增长还是渐进式增长,采用什么技术路线,对算力有什么要求,是三脸懵逼的。你或许还记得部分争论:是从L2逐级上探,还是L4一步到位;是做车路协同,还是单车竞备;是感知融合,还是做纯视觉;是学马斯克的,还是去他大爷的。 经过曲折的探索,现在产业形成基本共识。比如算力,L2的算力需求大概在10~20T,L2+大概在50~70T,L2.99则是100~200T。再比如方案,5V5R行泊一体正在成为主流,点到点的导航辅助还是需要激光雷达,而高精地图或将逐步淡化。

方向拉齐,才能为芯片产品提供技术指引。 拿黑芝麻智能已经量产的华山二号A1000平台为例,支持L2/L3智能驾驶以及行泊一体。这不只要求算力,到2021年其A1000Pro最高做到196T;同时芯片一定是高度异构性,就是把不同指令集、不同功能、不同制程的计算单元,混合到一个计算系统。 所以在A1000上,除了CPU和NPU(神经网络加速器),还有大量DSP(数字信号处理单元)做逻辑运算;有高性能ISP(图像信号处理单元)做多路高清图像的实时处理;有处理CV(计算机视觉)的运算核;有GPU去做行泊一体的360环视画面3D渲染;有接口可以接入摄像头、激光雷达、毫米波雷达等等异构传感器。

尽管我们站在终端体验尚属差强人意,但是车端功能需求和实现路径明确清晰,产业可以开始专注技术成熟和产业化落地。

尽管我们站在终端体验尚属差强人意,但是车端功能需求和实现路径明确清晰,产业可以开始专注技术成熟和产业化落地。其三,智能驾驶深化将带动产业链重构。 里头一方面是玩家重构。原来汽车供应链会有人掉队,而跨界新玩家会进入赛道,替代补上。 比如英伟达,原来是游戏大佬,到2011年才进入汽车市场,从智能座舱芯片开始摸索车规级能力,到2015年推出自动驾驶芯片Tegra和NVIDIADrive系列。如今已是智驾领域的明星标签。 迅速上位不只是因为个企能力牛B,也是因为智驾正在改变汽车芯片赛道的游戏规则,使计算能力成为一个核心竞争要素。 目前汽车半导体巨头,从英飞凌、恩智浦、瑞萨、意法、到德州仪器,并不以此见长,而是以MCU(微控制单元)为主;趋势则是像英伟达、Mobileye(英特尔)、甚至未来华为,以及等等掌握计算平台的公司,更符合增长红利。 另一方面是产业链分工合作的边界也将重构。芯片公司原来作为Tier2对接传感器公司和Tier1,做成最终形态的产品卖给车企,和车企没有交集;现在则和核心的Tier1、车企关系密切,充当Tier1.5的角色。 技术更新对于协同工作提出新的要求。在2020年拿出一个50T的芯片给到车企,甚至很少车企清楚用法,因为以前没有用过,很多评估方式、测试方法都需要芯片公司和车企共同探索优化。现在芯片公司还会做一些芯片开发套件、软硬件参考设计推给车企,让后者快速上手做产品化落地。同时配套开发工具链和技术服务,方便开发者(车企/Tier1/第三方)在芯片上移植系统和算法。 车企往上,从Tier1、算法、中间件、操作系统、到芯片,智能驾驶带来诸多新的环节,都意味着新的商业模式和产业链机会。 中国公司有三宝,芯大活好卷到老 以上仅仅证明赛道很肥,具体到中国芯片公司如何分到猪肉,也是不乏刀法: 首先是扎根本土,更容易拿捏技术发展的方向,做出规划和部署。 目前中国智能汽车走在产业前面,拥有定义技术的主动权。这也利于带动本土芯片公司占得领先优势。汽车芯片强弱和汽车地域市场强相关,如今MCU大厂几乎都源自欧美日,也是得益于早年欧美日车企蓬勃带动他们的本土供应链共同富裕。 而本轮中国芯片的先机在于,2021年起中国车企开始率先从传统分布式架构转向域控架构。从技术角度,电子电气架构是汽车变得智能的关键变化,由此成就第一波“用户体验”。其演进需要不同的底层技术,最核心的支撑就是芯片。 传统汽车采用分布式架构,没有什么电子器件,控制器相互独立,嵌入软件,按照功能划分,每个功能完成其最紧迫的需求,空调是空调、音响是音响、座椅是座椅。 到智能汽车,相似而分散的功能被整合到一个域控制器。域架构解决数据量增大带来的两个问题:一是需要更宽、更多、更快的数据流动;二是需要更大的算力处理数据。也就意味着需要集成度更高、算力更大的芯片,比如黑芝麻A1000就是面向域架构规划的产品。 但是域架构并不是尽头。它增加了非常多的芯片、线材、和重量盒子。 所以未来5-10年,会进一步向集中化的架构和中央化的计算能力演进,现在几个域解决的问题将逐渐集成到一个大系统里去,实现多域融合。这样的中央架构,推动力将不再是终端体验,而是来自车企内部对优化成本的诉求。 中央架构不仅在线材或空间布置方面能有极大节省,不同域的计算需求集成到更大算力的芯片,优化算力复用和算力单元的生命周期,此外还有提升迭代效率、灵活部署、代码高内聚低耦合等等疗效,最终会体现在更好的整车性价比上。 中国车企布局手速飞快。 比如小鹏今年在G9上最新采用的第三代架构EEA3.0,就已经进入中央超算+区域控制,在量产架构中非常领先。 长城今年原计划落地第四代架构GEEP4.0,也是中央计算+区域控制,但是尚且没有看到上车消息;同步开发的第五代架构GEEP5.0,预计在2024年量产,更加激进地将整车软件(包括座舱和智驾)集中到一个中央大脑,这种onebrain方案也是趋势,但是对车企软件能力要求很高,目前在特斯拉上俩模块也是分离的。 与长城GEEP4.0类似,还有广汽今年发布的星灵架构,计划在2023年搭载到埃安全新车型,以及哪吒最新发布的浩智架构,要到2024年上车。 上汽正在开发的零束银河全栈3.0架构,计划2024年上车,骚气在中央计算会有主从两个高性能计算单元,slave单元负责备份,再加区域控制。相比已经应用到智己和飞凡上的1.0架构是长足的提升,眼下的中央计算更偏多域集中,同时保留了很多分布式模块。 还有蔚来,在今年一个技术论坛上透露下一代架构,计算平台作为中央最高决策,区域控制根据物理位置划分,充当网关分配数据和电力,不过并没有公布时间表。目前二代产品ET7、ET5和ES7仍旧基于跨域集中架构,按照功能划分几个大域。 而本土芯片公司也已经瞄准方向朝南墙冲去,预计到2025年车端第一批中央架构开始落地,头部公司都可以拿出性能足秤的芯片。 比如黑芝麻智能正在研发下一代A2000芯片,就是面向中央架构的中央计算芯片,7nm工艺、250T大算力,原来可能需要两颗A1000去做L2.9,未来一颗A2000就可以做。 再比如地平线本届征程5其实就是“集成自动驾驶和智能交互的全场景整车智能中央计算芯片”,尽管算力仅128T;而下届征程6,算力将达到1000T,更符合中央计算的自我修养,预计2023年推出。据称征程6是一个系列,会有多颗芯片去覆盖不同价位高中低端车型。 据黑芝麻智能的乐观估计,在中国车企带头之下,中国芯片公司有机会跟全球龙头在中国市场平分天下。 其次,基于敏锐预判,本土芯片公司更能踏准技术节奏。 中国车企的迭代速度飞快,需要上游供应链同步,而本土公司无论是战略设计还是执行力,都能满足中国车企迭代需求。 比如黑芝麻智能,在2019-2020年不到一年发布两代产品,研发过程是有重叠的,而如果按照顺序做完A500再做A1000,就会错过窗口。 坚定提前布局和资源投入非常关键。因为芯片有一段硬核时间成本,尤其是车规芯片。比如A1000是国内极少数(如果不是唯一)做到ISO26262ASILD的芯片。这类大型自动驾驶芯片,从流片到完成所有测试,保证高可靠性,基本需要一年半到两年时间。

黑芝麻智能在2020年中一版流片成功,到今年上半年完成所有车规认证和测试,以及车企商业化落地需要的所有PPAP信息和文件,整体进程比行业同级芯片领先两年。今年进入批量生产,才能保证在2025年L2+上量的窗口期,比较完美地跟上快速落地的节奏。 这其中不仅要求决策魄力,更要求定力。让黑芝麻智能团队非常骄傲的是,作为创业公司,从2016年成立到现在,战略方向没做过调整。 其三,擅长灵活定位,抓住确定的市场。

短期内,军备竞赛一定还是市场主旋律。龙头英伟达的算力已经做到2000T,但是大算力带来成本以及可量产性都会成为挑战。所以对于未来路径,每家公司都有不同的思考。 黑芝麻智能认为,算力仍将在合理范围内进一步提高,比如他们的下一代芯片,仍是通过更先进的制程,在更大的芯片上集成更多不同域的功能。然而算力之外,也在研究如何通过结构创新解决其他痛点。 比如A1000Pro,是在16nm制程下做的超大规模深度学习引擎,通过先进封装集成多核心,基于多核心建立高速通信通路,大幅提高数据传输效率。

地平线也抱以相似观点,当制程工艺逐渐逼近物理极限,摩尔效率放缓,架构创新成为必要的优化路径。他们提出新的指标,“真实计算效能”。因为芯片的物理峰值算力,并不等于实际处理能力,后者才是用户对芯片效能最直观的感受,也是基础算力下的计算性能。 比如征程5,就是地平线按照真实计算效能逻辑,通过优化软硬件和算法,做出的产品。征程5单颗算力128T,但是真实计算性能1531FPS。据称这使其在运行典型分类模型和检测模型时,在不同的模型上运行的性能并不逊色于英伟达Orin(峰值算力254T)。

这样的芯片定位,从成熟度到时间窗口,都是精准踏在主流应用的时间窗口。比如A1000,主要针对三类,NOA(支持上下匝道、点对点自动变道)、行泊一体、和低速泊车。都是业内热度高,更广泛的车企提供大量项目,装配率有望迅速提高的业务。车企诉求从高阶精尖延展到便宜大碗。 拿行泊一体来说,以前行车和泊车是独立的,可能还是找两个供应商的两个不同系统。现在L2行车和泊车装配率趋同,就是把原来主动安全、单V功能和四个低速泊车摄像头结合到一个芯片上。 最直接的好处就是降本增效。一方面原来两个芯片甚至两个盒子,结构件和存储、电源、MCU等等都需要两套,单芯片削减成本,同时降低系统功耗和空间需求;另一方面,多芯片系统,算力分布在不同芯片上,没办法做到最大利用,集成到一个芯片则可以根据不同场景做灵活分配。 对于芯片公司,尤其创业公司,规模成型或许更为重要,能使得主营业务回归半导体的商业逻辑挣钱,就是成功的开始。 车企不造芯,也没人会说你不努力 当然,国产芯片最根本的优势还在于国产本身。 汽车行业自从被缺芯按在地上摩擦,车企都希望建立更安全的本土供应。最安全的供应莫过自研,垂直整合上下通吃,包括比吉长、长上广、蔚小理都传出自研芯片的相关布局。 从芯片公司的视角来看,是大可不必的。 芯片自研之风缘起特斯拉,其动因在于当时市面上找不到一款通用芯片支撑它的系统和算法,同时满足马斯克对于性能、进度、成本、功率的骚要求,所以在确定的应用场景和需求的框架下自研自足。 今天很多车企似乎处在相同的杠头上,他们强调全栈自研,但是自研的算法匹配现行的通用芯片,并发挥不出优势,于是还是需要定制化芯片匹配。但是产业正在逐渐走向成熟,此时强行抢饭,挑战较大。 一方面,要与专业的芯片公司比拼开发速度、能力、和资源,里头没有太多捷径。 光说时间,如上文提到的,车规芯片研发的各个节点都是必走之路,很难在某个流程做时间压缩。 以A1000级别的芯片来讲,如果在第0个月做好芯片定义,大概需要一年半,完成前端和后端的所有设计;在第18个月可以开始做流片,流片在台积电制作光罩,接下来半年走生产制造流程。至此,仅仅是第一颗芯片流片完成,并且是前期准备好的情况。再往后需要一年半到两年,针对芯片做软硬件生态搭建,跟合作伙伴合作开发让车企可以用起来的东西。然后提升良率、稳定性、可靠性,从样品流程转到生产流程,进行各种车规安全认证。 所以一颗全新芯片,出产需要三年;最后上车,客户量产,时间会更长。 另一方面,单一车企很难形成出货规模,没有足够的出货量,降低成本甚至收回投入都非常困难。 这已经是一条可以实实在在获得商业利益的赛道,逻辑扼要规模、降本、挣钱。比如黑芝麻智能,目前在客户选择上也会优先把资源放在量大的车企,因为产品线丰富,可以给到很大的合作空间。 为了打开更大的格局,中国芯片公司现在都在强调开放生态。 比如地平线多次大力呼吁,车企与供应链伙伴不仅仅是交付关系,更多的是协同关系,地平线要广泛参与整个产业链,驱动智能汽车的中国创新时代真正来临。 相比之下,黑芝麻智能的开放生态更针对算法、传感器、操作系统等等作为主芯片的外延小生态。短期乃至中期,都不会考虑把资源散在大生态上,因为越是广泛的生态,商业回报周期越长,对于尚处在草创阶段的公司并不现实。 技术层面的开放,体现在比如把算法和芯片解绑。黑芝麻智能可以配套芯片提供相应的软件,包括操作系统、系统驱动、自动驾驶框架、和部分视觉感知算法,但是仅仅作为落地加速,并不绑定芯片。 如果车企有更好的选择,无论是自研还是独立第三方的操作系统、中间件、框架、或算法,黑芝麻都可以帮助进行软件移植。这是他们认为的开放,把所有链上伙伴团结起来,用技术实现生态拓展。 实际上,地平线也享有相似的底层逻辑。他们也是提供芯片+工具链的开放技术平台,并且提供非常灵活的合作模式,可以给到BPU架构+芯片+操作系统套餐;或者BPU架构+芯片,开源DSP底软;或者仅仅授权BPU架构,开放设计专用芯片,让有条件的朋友做出水平、做出风格。 无论哪家,相比全球芯片名厂感知规控全栈黑盒交付的模式,都彰显出中国芯片的开放特色,并且关照产业需求。 过去近五年,中国培养出了全世界最领先的新能源产业链,全球十大动力电池公司中有六家是中国公司,分别是宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源,合计市占56%;即便数到中国前十,未来5-10年仍然还有很多市场机会。 尽管不能完全对位,但是人们期待智能汽车可以使得中国芯片飞升到同样的产业地位。 不过能够晋级的名单,或许不长。不同于车企采购动力电池,建立二供三供非常正常;一个国产车规芯片量产上车,需要配套流程,再用另外一个国产芯片替代的意愿会大大降低。 所以对于中国芯片公司来说,2025年能不能上车是个关键节点。有人跑出来,后面的人压力就会很大,即便市场很大,大到赢家并不通吃,但是头部效应其实非常明显。意味着要和通达一战,必须抓紧成为中国头部。

铁锚

铁锚 大桥

大桥 金桥

金桥 京雷

京雷 天泰

天泰 博威合金BOWAY

博威合金BOWAY 马扎克Mazak

马扎克Mazak 威尔泰克

威尔泰克 迈格泰克

迈格泰克 斯巴特

斯巴特 MAOSHENG贸盛

MAOSHENG贸盛 Miller米勒

Miller米勒 新世纪焊接

新世纪焊接 西安恒立

西安恒立 上海特焊

上海特焊 新天激光

新天激光 海目星激光

海目星激光 迅镭激光

迅镭激光 粤铭YUEMING

粤铭YUEMING 镭鸣Leiming

镭鸣Leiming 领创激光

领创激光 天琪激光

天琪激光 亚威Yawei

亚威Yawei 邦德激光bodor

邦德激光bodor 扬力YANGLI

扬力YANGLI 宏山激光

宏山激光 楚天激光

楚天激光 百超迪能NED

百超迪能NED 金运激光

金运激光 LVD

LVD Tanaka田中

Tanaka田中 BLM

BLM 易特流etal

易特流etal 百盛激光

百盛激光 Messer梅塞尔

Messer梅塞尔 PrimaPower普玛宝

PrimaPower普玛宝 松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统

松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统 创力 CANLEE光纤激光切割机

创力 CANLEE光纤激光切割机 KUKA 库卡摩多机器人流水线作业

KUKA 库卡摩多机器人流水线作业 大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选

大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选 全自动焊接流水线

全自动焊接流水线 川崎工业焊接机器人 焊接管架

川崎工业焊接机器人 焊接管架 上海通用电气 全焊机系列展示

上海通用电气 全焊机系列展示 合肥 ABB IRB1410 焊接机器人 机器人价格

合肥 ABB IRB1410 焊接机器人 机器人价格 供应otcFDB4 焊接机器人-OTC

供应otcFDB4 焊接机器人-OTC 南京耐思特——进口产品 滚轮架 型

南京耐思特——进口产品 滚轮架 型 山东激光切割机 大功率激光切割机厂家

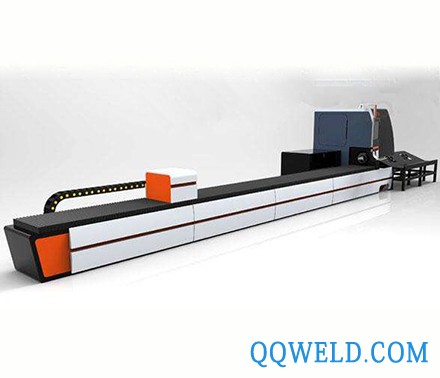

山东激光切割机 大功率激光切割机厂家 焊接机器人 工业焊接机器人 全自动焊接机械手 机器人焊接系统

焊接机器人 工业焊接机器人 全自动焊接机械手 机器人焊接系统 现货出售 80-150吨行走滚轮架 行走可调式滚轮架 塔筒专用滚轮架 防窜焊接滚轮架 可调式焊接滚轮架

现货出售 80-150吨行走滚轮架 行走可调式滚轮架 塔筒专用滚轮架 防窜焊接滚轮架 可调式焊接滚轮架 SAVEST全钢气瓶柜厂 带报警双瓶气瓶柜定制商 上海晋名

SAVEST全钢气瓶柜厂 带报警双瓶气瓶柜定制商 上海晋名 联友 焊条 耐磨焊条 厂家直销 品质保证

联友 焊条 耐磨焊条 厂家直销 品质保证