智东西10月21日报道,本周六,机器人辅助骨科手术将被纳入北京甲类医保支付目录,患者可获100%全额报销。

无独有偶,上海医保局也在今年4月将28个新项目纳入本市基本医保支付范围,其中“人工智能辅助治疗技术”即是腹腔镜手术机器人。

相比传统手术治疗,由手术机器人辅助的微创手术有诸多优势,不仅能降低人为造成的不可控风险,而且有助于缓解医生疲惫、减少并发症、缩短患者恢复周期,并能在很大程度上减少患者在手术中及恢复期的痛苦。

国内对手术机器人的需求正不断攀升。但昂贵的治疗费用成为掣肘手术机器人推广的一大阻碍。据悉,相比普通手术治疗,采用手术机器人的价格往往会高出2-4万元。由此可见,纳入医保对患者来说大有裨益,能显著减轻经济负担。

一边是政策不断利好,另一边随着国内市场规模的快速扩张,在临床上不断实现突破的国产手术机器人,已经拉开商业化序幕。

根据市研机构弗若斯特沙利文数据,中国手术机器人市场规模由2015年的约6亿元增至2020年的28亿元,并预计在2026年达到250亿元。国产手术机器人龙头微创医疗机器人已经向赴港上市发起了最后冲刺,自今日起招股,预期11月2日上市。

无论是手术机器人纳入医保,还是更多国产手术机器人进入临床和商用阶段,似乎都预示着手术机器人的春天已经不远了。

一、手术机器人落地之困:费用高昂,患者承压

手术机器人虽然被称作机器人,但本质上是在手术中辅助医生的机器,去完成一些需要高度精准的复杂手术动作。

与传统的开放式手术相比,微创手术具有创口小、并发症少、术后恢复快等优势,但同时也存在医生视觉范围小、易疲劳、手术器械灵活性差、精确分离及缝合难度高等缺点。

手术机器人则能在保留微创手术优势的同时,很好克服这些不足之处,不仅能降低手术风险,而且有助于提升术后生活质量,对老年人等身体虚弱的患者尤其适用。

▲机器人手术同传统手术的优势对比(来源:微创医疗机器人招股书)

要迎来手术机器人“全民时代”,最先遇到的就是价格问题。对于采购设备的医院和接受手术的患者,手术机器人的价格都不能算便宜。

以目前应用最为广泛、商业化水平最高的达芬奇手术机器人为例,国内的采购价格一般在2000万~3000万元之间,每年维护费约在150万元以上。这对于医院来说是一笔不小的开支,因此有能力采购手术机器人普遍较发达地区的三甲医院。

手术机器人耗材也开支不菲。据西南证券统计,达芬奇手术机器人平均每例手术使用的各类耗材总费用约为2.59万元人民币。在没有医保报销的情况下,这些费用基本都需要患者承担。

高昂的采购成本和维护成本,再加上不菲的耗材费用,使得机器人辅助手术的价格水涨船高,这成了患者接受机器人手术最大的门槛。

上海市医保局局长夏科家在《2021上海民生访谈》直播间透露,若患者使用达芬奇手术机器人进行手术,单次手术费用达3万元。另据西南证券的测算,平均每例机器人手术的成本约4.4万元。

▲达芬奇手术机器人手术成本估算(来源:西南证券)

另一方面,由于手术机器人所做的大多为难度较高、过程较复杂的手术,因此技术门槛高,导致产品研发周期长,从研发到上市过程漫长。相关报告显示,手术机器人产品的研发周期基本都在十年以上。

持续的研发投入和漫长的研发周期导致手术机器人的研发是一个高投入低回报的工作,盈利难的问题一直困扰着手术机器人企业。

比如成立于2005年的天智航专注于骨科手术机器人领域,是我国首家上市的医疗机器人企业,但其长期处于亏损状态,2019、2020两年的亏损额分别为3416万元、5416万元,而这两年其研发投入均超过7000万元。

与之处境相似的还有即将上市的微创医疗机器人。微创医疗机器人诞生自2014年微创医疗集团内部的一个孵化项目,至今已有7年历史,到现在为止其产品仍处于研发之中,没有在售产品。

招股书显示,微创医疗机器人在2019年、2020年的亏损额分别为6980.1万元、2.09亿元,同期研发投入分别为6188万元、1.35亿元。

高额的研发投入意味着手术机器人的价格不菲,而不菲的价格使多数医院无力采购,手术价格也使大量患者无法承担。自然而然地,因使用率得不到保障,手术机器人陷入了“成本高、卖不动、没人用、不赚钱”的恶性循环。倘若这一产业没有政策和资金的支持,便很难得到进一步的发展。

二、国家多项政策支持,沪京先后为患者“减压”

推广手术机器人,有助于国家整体医疗水平的提升,符合国家促进高新技术产业发展的战略方向。政策对手术机器人的鼓励支持也早有端倪。

早在2015年,国务院发布的《国务院关于印发<中国制造2025>的通知》中,就提到“重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备”。

2016版《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》明确认定腹腔、胸腔、泌尿、骨科、介入等手术辅助机器人及其配套微创伤手术器械为战略新兴产业重点产品。同年,国务院办公厅在《关于促进医药产业健康发展的指导意见》中也提到“明确提出发展医用机器人等高端医疗器械,实现进口替代,加快医疗器械转型升级。”

2019年底《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》提出重点发展手术机器人等高端医疗设备。

一方面手术机器人配置许可审批流程趋于简化,从申请到批准仅需2-3个月,医疗机构申请购买手术机器人更为方便;另一方面政策也在逐渐放宽采购限制,2020年7月,国家上调了大型医疗器械配置规划数量,至2020年末的全国手术机器人装机数量由调整前的197台升至调整后的268台,上升36.04%。

▲部分手术机器人相关政策

今年沪京两地先后宣布将手术机器人纳入医保范围,则为手术机器人加速普及照进了新的曙光。

今年4月份,上海市医疗保障局宣布将手术机器人纳入乙类医保支付范畴,患者自负比例为20%,手术类型被限定为前列腺癌根治术、肾部分切除术、子宫全切术、直肠癌根治术四种,手术机器人类型也被限定为仅达芬奇手术机器人一种。

8月末,北京市医疗保障局也宣布将手术机器人及其耗材纳入医保支付范畴,相关支付内容被分为两部分,一部分为机器人的使用费用,固定为8000元,可全部使用医保支付;另一部分为配套耗材费用,可部分报销。

与上海方案不同的是,北京将产品范围限定为骨科手术机器人,但并未限定机器人厂商及手术类型,这让适用范围扩大了许多,更多的患者和手术机器人厂商可从中获益。

有业内人士分析,这或许是在为手术机器人进入更大范围的医保支付进行探索。

三、全球市场规模超80亿美元,国内仍是蓝海

手术机器人在海外已经发展了三十多年,在国内也有24年的历史。

1997年,中国第一台手术机器人“CRAS”完成立体定向颅咽管癌放射治疗术,中国手术机器人就此正式出场。经过十余年的探索,从2010年中国首台自主知识产权的“骨科导航机器人”用于临床开始,中国手术机器人步入自主创新的新阶段。

在海外,美国直觉外科(Intuitive Surgical)公司开发的达芬奇手术机器人系统于2000年获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准,这被认为是手术机器人真正商业化的开始。此后达芬奇手术机器人长期垄断腔镜手术机器人国际市场。

▲手术机器人发展历程(来源:微创医疗机器人招股书)

近年手术机器人的应用场景逐渐趋于多元化。从临床医学应用角度来看,手术机器人可分为腔镜手术机器人、骨科手术机器人、泛血管手术机器人、经自然腔道手术机器人等不同种类,在普外科、妇科、泌尿科、骨科等都有着广泛的应用。

据市研机构弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)的调研数据,2015年到2020年,全球手术机器人市场规模从30亿美元增加到83.2亿美元,复合增速22.6%;预估到2026年市场规模将达到335.9亿美元,复合增速将达到26.2%。

▲全球手术机器人市场规模及预测(来源:弗若斯特沙利文)

就区域而言,美国是目前全球最大的手术机器人市场,2020年其市场规模达到46亿美元,达到全球的55.1%。以市场规模最大的腔镜手术机器人为例,2020年美国共完成了约90万例机器人辅助腔镜手术,渗透率达到了13.3%。

反观国内,目前中国手术机器人的市场规模为4.25亿美元,约占全球市场规模的5.1%。2020年,中国共完成了4.7万余例机器人辅助腔镜手术,渗透率仅为0.5%。国内手术机器人市场仍是一片蓝海,正吸引越来越多国内外企业涌入。

而具体到企业上,最负盛名的无疑是坐拥达芬奇手术机器人的美国直觉外科公司。

美国直觉外科公司的核心产品“达芬奇”在美国、日本、中国等60多个国家和地区获批上市,累计完成的手术数量已超过850万例。但在成立之初,它也面临和其他手术机器人企业类似的窘境——持续处于亏损状态。

▲手术中的达芬奇手术机器人

直到成立后的第9年,也就是2004年,直觉外科公司才扭亏为盈,此时距离它的第一代达芬奇手术机器人获FDA批准上市,已经过去4年。

从这以后直觉外科持续保持盈利,2020年其营收达43.6亿美元,净利润达到10.7亿美元。这个成绩让一众尚未盈利的手术机器人企业望尘莫及。

腔镜手术机器人领域的其他国外玩家还有美国Asensus Surgical、英国CMR Surgical、韩国Meere company、德国Avatera Medical等。但是这些企业的盈利水平和手术量与直观外科相比不在同一量级。

其中表现较好的Asensus Surgical在2020年的营收为316.5万美元,其手术机器人产品Senhance在欧盟、美国、日本、俄罗斯等15个国家或地区获批上市,目前累计完成4500余例手术,这个成绩与直觉外科的达芬奇手术机器人相去甚远。

国内也有不少企业进入了腔镜手术机器人领域,如微创医疗机器人、康多机器人、威高手术机器人等,这些企业的产品大多仍处于在研阶段,距离真正上市盈利还有一段距离。

而在骨科手术机器人领域中,尚不存在占据绝对优势的龙头企业。我国的天智航、微创医疗机器人、键嘉机器人、元化智能等,以及美国的美敦力、史塞克、捷迈邦美、法国的Orthotaxy、英国的Acrobo等众多企业都在积极布局这一领域。

其中天智航的天玑骨科手术机器人已研发至第三代,已在国内100余家医疗机构进行了常规临床应用,累计完成超万例手术,是我国骨科手术机器人领域中较为领先的存在。

▲手术中的天玑骨科手术机器人

四、国内企业或迎弯道超车机遇,核心零部件国产替代是难题

弗若斯特沙利文预测,中国手术机器人市场规模将以44.3%的复合增速增长,到2026年将达到38.4亿美元,占全球手术机器人市场的11.4%。

▲中国手术机器人市场规模及预测(来源:弗若斯特沙利文)

当前,国内两大手术机器人细分赛道(腔镜、关节置换)均由国外进口产品垄断,再加上仅少数三甲医院有购买能力,手术机器人普及率不高。

而近年我国医疗机器人相关专利数明显增长,随着国产手术机器人的逐步技术升级,这些高性价比的国产品牌有望缓解手术机器人价格过高的问题,促进产业良性发展。

▲我国医疗机器人相关专利数(来源:万方数据库,安信证券研究中心)

例如,面向腔镜手术机器人和关节置换手术机器人,微创医疗机器人分别推出图迈机器人和鸿鹄机器人,均已向NMPA提交注册申请,有望于2022年获批。在骨科手术机器人赛道,天智航推出的天玑系统填补了国内相关领域空白。

客观来看,当前国产手术机器人企业在技术积累、临床数据、专利数量等方面的积累与国际龙头企业相比还有不小的差距。另一方面,手术机器人的核心零部件国产化水平仍较为落后,可能会出现受制于人的局面。这些都是国产手术机器人想要加速普及所必须面对的问题。

比如腔镜手术机器人的视觉成像芯片、微型直流精密电机等底层核心元件和高强度航空铝、超硬医用不锈钢等高性能原材料,以及骨科手术机器人中协作型机械臂和光学定位系统等都在一定程度上依赖进口。

随着5G、AR、人工智能等新技术的不断兴起和应用,手术机器人的应用场景有望得到进一步拓展。例如通过与5G通信技术、触觉反馈、3D影像等新兴技术的配合,医生可以不受地点限制,多点多中心远程操控手术机器人完成手术。

这些新兴技术,正为入局稍晚、根基不深的国产手术机器人带来更多发展机遇。

结语:纳入医保患者负担得缓解,国产手术机器人何时起飞?

手术机器人具有微创、并发症少、术后恢复快等特点,与传统的手术方式相比具有极高的优势。而沪京先后将手术机器人纳入医保的动作,将在很大程度上减轻患者的负担,也有望刺激医疗市场对手术机器人的需求。如此一来,或许能缓解长期以来困扰手术机器人企业的盈利难题。

但是从另一个方面来看,由于手术机器人高昂的手术价格,将其纳入医保必将会使医保支出增加,给医保系统带来一定的负担。因此手术机器人纳入医保的过程不能一蹴而就,将会是一个循序渐进的过程。

目前,国内手术机器人厂商正在不断涌现,随着政策的扶持、技术的进步,国内手术机器人市场将逐渐打开新局面。

铁锚

铁锚 大桥

大桥 金桥

金桥 京雷

京雷 天泰

天泰 博威合金BOWAY

博威合金BOWAY 马扎克Mazak

马扎克Mazak 威尔泰克

威尔泰克 迈格泰克

迈格泰克 斯巴特

斯巴特 MAOSHENG贸盛

MAOSHENG贸盛 Miller米勒

Miller米勒 新世纪焊接

新世纪焊接 西安恒立

西安恒立 上海特焊

上海特焊 新天激光

新天激光 海目星激光

海目星激光 迅镭激光

迅镭激光 粤铭YUEMING

粤铭YUEMING 镭鸣Leiming

镭鸣Leiming 领创激光

领创激光 天琪激光

天琪激光 亚威Yawei

亚威Yawei 邦德激光bodor

邦德激光bodor 扬力YANGLI

扬力YANGLI 宏山激光

宏山激光 楚天激光

楚天激光 百超迪能NED

百超迪能NED 金运激光

金运激光 LVD

LVD Tanaka田中

Tanaka田中 BLM

BLM 易特流etal

易特流etal 百盛激光

百盛激光 Messer梅塞尔

Messer梅塞尔 PrimaPower普玛宝

PrimaPower普玛宝 松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统

松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统 川崎工业焊接机器人 焊接管架

川崎工业焊接机器人 焊接管架 上海通用电气 全焊机系列展示

上海通用电气 全焊机系列展示 创力 CANLEE光纤激光切割机

创力 CANLEE光纤激光切割机 KUKA 库卡摩多机器人流水线作业

KUKA 库卡摩多机器人流水线作业 大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选

大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选 全自动焊接流水线

全自动焊接流水线 北帜包装001 焊条袋 铝箔焊条真空袋

北帜包装001 焊条袋 铝箔焊条真空袋 家用电焊机190A汽油焊机报价

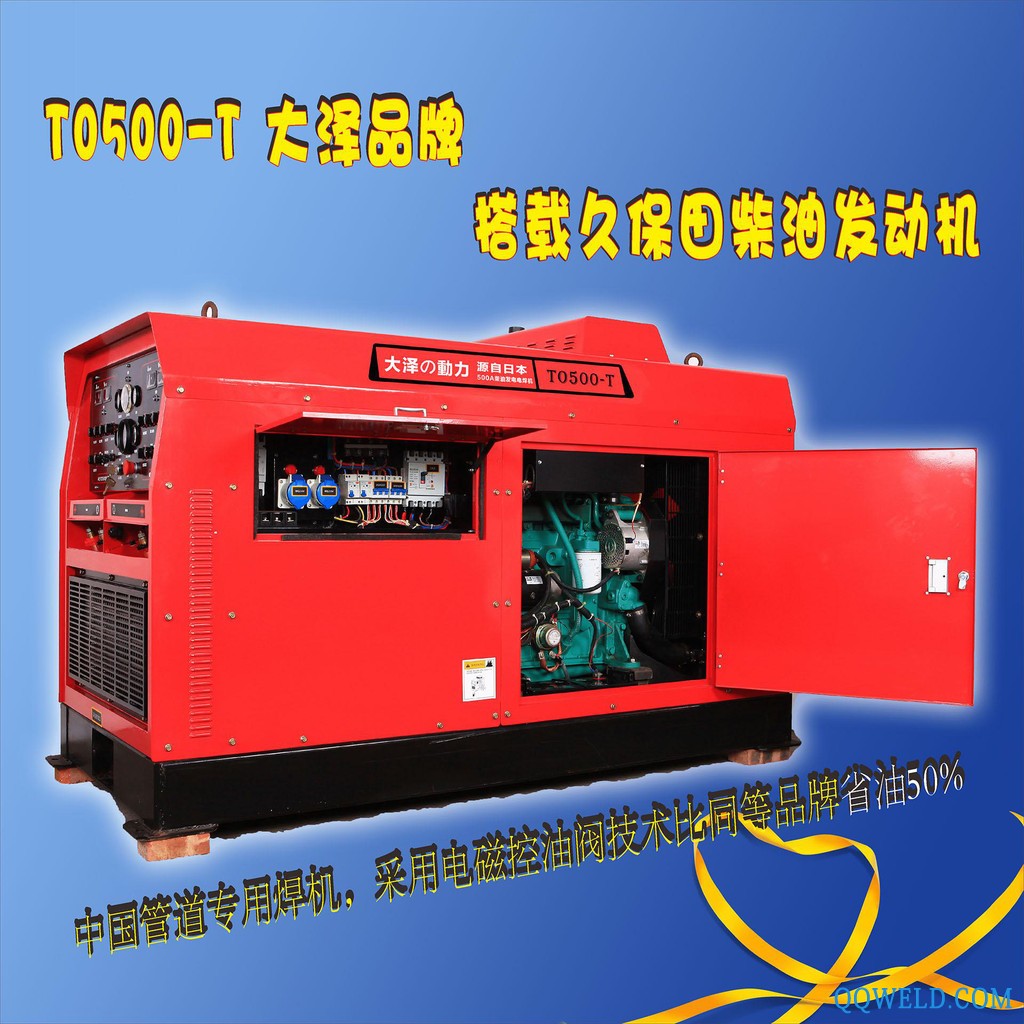

家用电焊机190A汽油焊机报价 久保田300A直流柴油氩弧焊机-低氢焊条焊

久保田300A直流柴油氩弧焊机-低氢焊条焊 焊接机器人编程与操作 智能焊接机器人 深隆ST9852 机械焊接机器人 六轴焊接机器人 自动焊接机器人 全自动焊接设备

焊接机器人编程与操作 智能焊接机器人 深隆ST9852 机械焊接机器人 六轴焊接机器人 自动焊接机器人 全自动焊接设备 3LC-4.5/25 3LC1-6/15 压力调节阀

3LC-4.5/25 3LC1-6/15 压力调节阀 郑州越达-大通孔变位机 管法兰自动焊接专机 ZHB型焊接变位机

郑州越达-大通孔变位机 管法兰自动焊接专机 ZHB型焊接变位机 海瑞祥科技 TIME R3-660 焊接机器人自动化工业机器人工业机器人小巧玲珑机动灵活

海瑞祥科技 TIME R3-660 焊接机器人自动化工业机器人工业机器人小巧玲珑机动灵活 锂离子电池的使用原理

锂离子电池的使用原理