“机器人”(Robot)从101年前被捷克作家卡雷尔·恰佩克发明之初,就给人一种强烈的未来感。即便到了现在,依然如此。

日常生活中,许多自动化产品被冠以“机器人”之名,以提升其科技感(物流机器人、扫地机器人),但本期节目讨论的“原教旨主义”的机器人,指的还是科幻作品里设想的,那种可以替人做各种事情的人形机器人。

这种产品一度被认为难以实现,上世纪末本世纪初,曾有一波机器人热,本田等日本公司开发了一系列“人形自走”的机器人产品,它们能够直立行走,与人互动,但因为各种技术和功能上的缺陷,最终这些机器人的使用场景仅限于舞台,无法成为大规模生产的商业产品。

但在2021年,以特斯拉为代表的电动车制造商们重新进入这个领域。而且这些公司不是在玩票,而是认真地将机器人视为和电动车一样的重大机会。哪些技术前提的改变,让它们有自信能把机器人从未来带到现实生活中?它们还有哪些挑战需要克服?

这期节目并不想让你对机器人这件事更怀疑,或是更有信心。但如果能让你更认真对待这个“科幻电影里的事物”,那就好了。

以下是本期节目的内容节选。

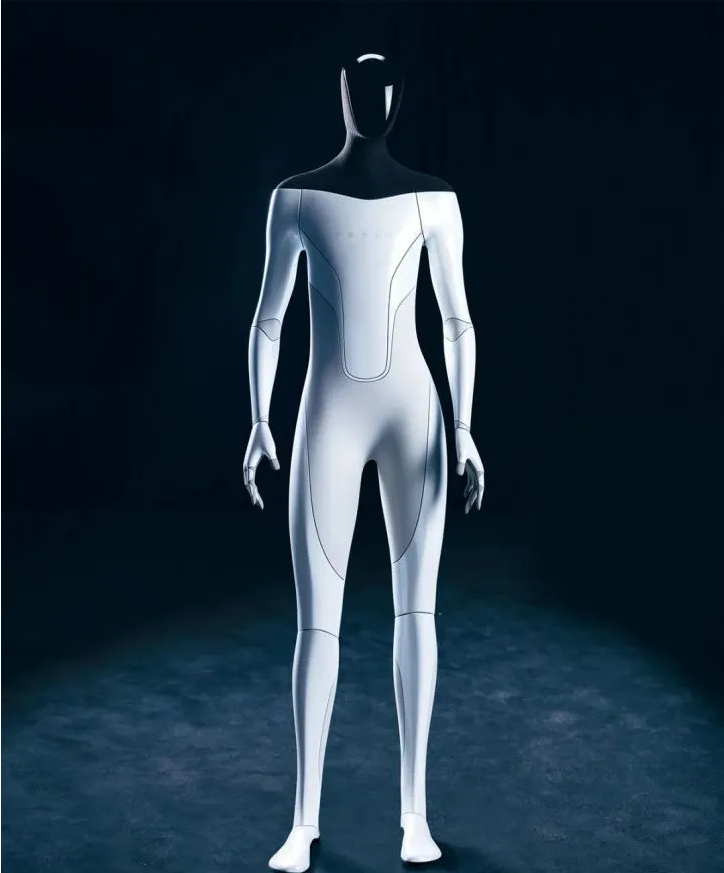

今年8月特斯拉发布的人形机器人Tesla Bot。

为什么非得是“人形自走”?

在聊具体公司之前,有必要先做个概念限定——我们今天讲的“机器人”指什么?

“机器人”这个中文词汇和“Robot”这个英文词语,其实现在都比较泛用了。在工业和日常生活中,许多自动化的工具,都被称为机器人,比如说生产线上的机械臂,我们叫工业机器人;医生做手术时操作的那种设备,也叫机器人,比如鼎鼎大名的达芬奇机器人;还有我们熟悉的扫地机器人,这些都叫机器人。但我们今天讨论的是比较狭义的,或者说原教旨的机器人Robot,就是可以行走的、人形的机器人。

捷克作家卡雷尔·恰佩克创作的科幻戏剧《罗梭的万能机器人》。

今年几家开始做机器人的公司,要么是一开始就要做个双足的两条腿走路的人形机器人,比如特斯拉。要么就是一开始先做个四足的机器人,比如机器狗、机器马,但终极的目标也是做双足的人形机器人,比如小鹏投资的鹏行智能。

为什么如此执着于人形呢?

这其实是“Robot”这个词的本义。机器人其实是个很典型的由科幻作品孕育出的产物。而科幻作品里,最早的机器人,就都是人形的。《第一财经》杂志11月刊做了一整个封面专题来探讨机器人,其中《为什么机器人一定要长得像人?》这篇,就是探讨科幻作品中的机器人和它背后的文化和社会意义。

除了文化因素外,从商业和技术的角度,也有一个解释。前面提到的公司都有一个类似的终极目标,就是要做一个通用的、可以辅助和代替人做各种事情的智能助手。它们觉得这是一个很大的市场。

这个判断对不对先不管,要实现这个目标的话,这个产品应该是什么样的呢?那很可能就是一个人类形态、人类尺寸的机器人。因为我们现在所生活的环境,各个细节都是为人类这种双手双脚,直立行走,身高1.5米至2米,双手有10根灵活手指的生物准备的。

这里面的关键词就是“通用”。从应用层面,物流机器人、焊接机器人、手术机器人,都是专用的。如果要通用,能替人类做各种事情的话,就需要是原教旨的、狭义的、人形机器人。

本期节目就聚焦这种更酷炫,更有未来感的产品。

“造个阿童木出来”

为什么前面提到的多家公司都在2021年开始做机器人产品了?因为许多核心技术,都已经进步到一定程度,足以孕育出一个商业上可以成功的产品了。

要具体解释技术和产业的背景,就要先提到上一波的机器人热,那已经是在20年前了。

上一波机器人热的一个代表产品,就是本田公司在2000年发布的著名的ASIMO。这个机器人身高1.3米,体重48公斤,可以直立行走,可以简单对话,可以做一些简单的动作,比如握手、挥手,甚至跳舞、往纸杯里倒水。我们经常可以在日本的各种展会,还有重要场合上看到它上台表演。

本田在2000年发布的ASIMO,因为始终找不到应用场景,已于2018年停产。

ASIMO的第一次公开亮相就是在2000年的日本红白歌会上,它和SMAP一起表演了一首歌曲。

当时,ASIMO给不少人留下了日本人很擅长做机器人的印象。的确,在ASIMO之前,日本就是机器人研究的最发达的国家,其中的旗帜就是早稻田大学的机器人研究所。

研究所的开创者加藤一郎教授,本来是研究义肢的,后来从这个领域出发,开始研究可以直立行走的机器人。1973年做出了第一个可以行走的机器人Wabot,就是早稻田的读音Waseda和Robot的结合。后来的几代Wabot水平也不断提高,就奠定了早稻田和日本在机器人方面的地位。

到了1980年代,本田汽车就想着要造机器人。当时本田的想法很单纯的,就是想要憋个大招,证明自己的技术实力。负责ASIMO项目的广濑真人加入本田时,领导给他的KPI很简单,就一句话:造个阿童木出来。

听起来可能有点夸张,但放到当时日本腾飞时期和泡沫时期的背景里,也可以理解。当时日本汽车工业已经是全球顶级了,需要进一步体现自己引领者的地位。不仅本田,当时很多日本大公司也在研究机器人,比如丰田、索尼。到了2005年,这几家公司的机器人一同参加了爱知世博会的开幕式,又是拉小提琴,又是跳舞,让人一下子觉得机器人离我们的生活很近了。这一波机器人热算是到了一个高潮。

然而,这波机器人的热潮,最终并没有转换成商业上的成功,这几家大公司的机器人项目都逐渐被边缘化,或者被放弃。最主要的原因,就是它们始终没有找到这些机器人的民用市场。本田原本设想了很多场景,比如端茶送水,照顾老人,在危险区域工作等,但研发了7代ASIMO,这些都没有实现,最终还是用在了其最经常使用的场景——舞台上表演。

不仅是日本,美国的代表性公司波士顿动力,它的机器人和机器狗,已经可以非常灵活地做各种动作了。但在商业上,波士顿动力就是不成功,被卖来卖去,还未找到赚钱的方法。

从波士顿动力到AnyMal

回到我们最开始的问题:为什么20年之前做不到的事情,在2021年,一拨新的公司又开始做了?技术进步,到底是指哪些?

首先,最重要的是人工智能技术,尤其是深度神经网络和强化学习的发展。大家肯定很熟悉会下围棋的AlphaGo,其实后来它已经进化到AlphaZero,就是两个AI,互相下棋,互相学习,都不需要输入棋谱,就能从零开始学会下棋。

那这个技术用到机器人身上,其实是个发展路径的重大切换。机器人身上的系统非常多,也很复杂,大致可以分为两部分,一部分是运动控制,一部分是智能识别。你大致可以理解为,一个是身体怎么动,一个是脑子和五官怎么反应。再具体点,就是机器人怎么学会行走和拿东西等各种动作。

过去的本田,还有波士顿动力,它们的技术基础都是控制论。尽管这个技术能做很多事,但从技术路径上看,其实还是在工程师设定好的各种情况下,机器人该怎么做。比如波士顿动力的机器人Atlas,它已经能够在复杂的环境里“跑酷”了,但是要做这个事,还是需要工程师画好一个地图。地图上每个障碍,机器人该怎么做,都是设定好的。

这意味着,它能做的事情始终是有天花板,离通用型的、多功能的机器人,当然就有距离。

但有了人工智能技术后,机器人就能自己学习应对各种情况。现在瑞士有一家机器人公司AnyMal,其在做的四足机器狗,一开始不会走不会跑,但通过自主学习试错,1500代后,就能越过障碍了。

自主学习机器人ANYmal。

更关键的是,相比跑跳这些基本的动作,更难的是用手去抓取一个复杂的物体的动作。在机器人行业里有一个专门的门类,就叫“灵活手”。这个如果要靠控制论去解决,很难。但是靠人工智能,就有可能取得突破。现在已经有很多创业公司就在做这个事。

除了能让机器人更快地学习更多运动方法外,人工智能技术还能带来一些更显而易见的好处,语音交互、视觉识别等技术的大幅进步,使得机器人可以变得更实用了。比如,你现在喊一个机器人说“去帮我拿一个苹果”,理论上,机器人已经可以完成这个指令了。因为它能通过语音识别听懂你的话,也能通过视觉识别什么是苹果,也能通过人工智能训练走过去抓取这个苹果了。

而这些技术,在20年前都是不具备的。

或者说得更准确一点儿,在当年是不具备实用价值的。比如神经网络之类的技术,上世纪就有研究了,但是要运用到现在,还要匹配上强大许多的算力,以及大量具体的应用进步,使得人工智能可以从别的行业拿来。所以这里说的“人工智能的进步”,不仅是技术上的进步,更多是产业概念上的进步。

不过要特别强调的是,在目前阶段,人工智能和控制论,还不是前者彻底取代后者。许多公司还是采用两者相结合的做法,因为控制论此前已经积累了许多成熟、有价值的技术,完全可以继续用,而不是一味地丢给人工智能,在黑箱里学习。

除了人工智能技术的进步以外,许多重要工业产品的进步也推动了机器人行业的发展。

举两个例子,一个是电池,一个是电机。电池的情况和电动车行业类似,此前动力电池的能量密度不够大,机器人也有续航里程问题,所以早期的ASIMO都背了个“大书包”,里面就是电池。有的机器人甚至还会采用接电线的方式,这样它的工作能力其实是很受限的,没法用在实际生活中。那随着这几年电动车行业的发展,锂电池的能量密度不断提高,单位成本也不断下降,电池逐渐不再是一个短板了。

电机也是这个逻辑。机器人和人一样,各种动作都是要依靠关节运动实现的,动作越复杂,用到的关节就越多。这个在机器人里有个术语,叫自由度。比如,膝盖就是一个自由度,而一个手腕,就有三个自由度,上下、左右、旋转。

理论上,一个自由度,就需要一个电机。一个人的手,可能就有十几个自由度,如果换算成机器人上的电机,也自然要有很多。而电机过去的问题是,能不能做得尺寸足够小、扭矩和转速符合要求,还能和控制系统配合好。很多时候,一个尺寸问题就卡住了,这也是为什么灵活手那么难做。

现在电机有进步了。这并不是什么技术上的革新,而是不断升级进步,逐渐就达到了使用的标准。现在的电机性能比十几年前要好很多很多了。

所以,短板理论在机器人里非常重要,任何一个技术上的短板,都会阻碍机器人成为一个可以普及的商品。

机器人也处在“特斯拉前夜”?

电动车的发展,带动人工智能、电池、电机等技术的发展,所以反过来,电动车公司开始做机器人,也很自然了。

比如特斯拉,在宣布自己要造Tesla Bot的时候,就直说,特斯拉有很多技术和工业化的经验可以挪用到机器人项目上。还有像鹏行智能的研发团队,索性就是和小鹏汽车的一部分研发团队一起办公的。

当然,从电动车到机器人的这个过程,不是那么理所当然的。

虽然机器人可以借鉴很多电动车的技术,但也不能完全复制。以自动驾驶为例,其实机器人的自主行动,比电动车的自动驾驶要复杂很多。第一,汽车只要识别路上的事物,而机器人要认识的东西,可能要多两个数量级;第二,机器人的行动不是在一个平面的道路上,而是在一个3D环境里,要上上下下,走楼梯,躲避障碍;第三,机器人对于物体的识别精度要求更高,自动驾驶识别一个行人,其实只需要知道它是一个人就可以,但对机器人来说还不够,它得知道这个人的手是什么、头是什么、嘴巴是什么,这样的话,比如一个人指着一只苹果说“去拿那个”,机器人才能识别出指的这个动作。

这里面还有一个隐藏的关联非常重要,就是工业体系。机器人,因为一直不是一个普及的产品,所以是没有大规模生产线的,也没有完整的供应链体系,而这个是汽车最擅长的。这一点的重要性可能不亚于技术的共通。

简单总结一下就是,相比于上一波机器人热潮,现在的机器人站在了更高的技术基础之上,使得自己离一个成熟的产品更近了。而在这个过程中,汽车公司因为和它的技术更近,所以参与更深,也更有先机。

所以,会出现一批新的乐观公司,在它们看来,现在的机器人行业,就像2003年前的电动车行业一样,技术具备,只欠一个特斯拉这样的公司,把这些成熟技术整合起来,变成一个热卖的产品。

起点与终点

鹏行智能在发布机器马的概念视频中,重点展示了和儿童的互动。

这些乐观者,这些条件,真的能催生出一个可以流行的机器人吗?这个机器人是否又有真的商用价值呢?

这个我们不好预测,只能等市场的检验。但我们可以提供两个角度的参考,一个是起步的角度,一个是终局的角度。

起步的角度就是,现在这些公司,推出的Demo,或者说初始的产品是干什么的,卖给谁的?答案挺统一的,是玩具,而且是有钱人的玩具。像鹏行智能的机器马,宣传视频就是一匹小马和一个小朋友的互动。

尽管它可能不太好看,也很昂贵,但很多最后完成普及的科技产品,最初都是有钱人的玩具,就像特斯拉的Roadster一样。玩具虽然不是刚需,但是如果足够酷炫足够有趣,其实用户黏性可以很大,市场也未必那么小。而且因为这些产品可以不断迭代,一开始可能非常傻,但就像苹果,不断更新,到了某个节点,就会变得很吸引人。

这个问题,我们也欢迎大家在留言区讨论:你们觉得玩具是机器人市场一个好的切入点吗?

刚才讲的是起点,另一方面就是终点:这个机器人,真的有实用价值吗?

答案是肯定的。以科幻作品为例,《超能陆战队》里的大白,可以管起居健康、医疗照护,肯定有非常大的商业价值。

起点和终点明确了之后,这中间的路线也会逐渐清晰。通过不断的软硬件升级,其实可以一步步实现。一开始机器人可能只能拿个圆柱形的水杯,但可能一次升级后,它就能拿一个有把手的水杯了,然后可以处理复杂的手部动作,自己去开车,去照顾老人了。到了某一天,大白就能实现了。

当然,这个过程肯定不会一帆风顺,也未必真能成功,至少目前还能看到许多难点。这个其实也是很多全新产品的共同困境。敢于尝螃蟹的,还是少数。比如据我们了解,很多公司现在的一大困难就是建立供应链。

最后,我们还想提一个更长期的,听上去也更虚的问题:人类如何迎接一个机器人普及的世界?

因为机器人可以帮人类做很多事,这个叙述的另一面就是,机器人会取代很多人类。而且在机器人身上,这个问题更复杂。不单单是就业的问题,当机器人真的进化到大白这种程度,甚至是跟人类无异,比人类更强大的时候,会怎么样?很多科幻作品已经在讨论这个话题,比如游戏《底特律:变成人类》里,类人机器人外表和人类无异,买一个机器人已经成为了社会的标配。但一旦机器人发展到这个地步,又会引发非常深刻的社会和伦理问题了。就是如何定义人?机器人是不是只能是仆人?这几乎是个哲学问题了。

不过,回过头来看,许多重要的工业产品,最后对人类的影响都不仅限于商业领域,还会深刻地改变人类社会的运转方式,甚至价值观念。商业就是这样。

铁锚

铁锚 大桥

大桥 金桥

金桥 京雷

京雷 天泰

天泰 博威合金BOWAY

博威合金BOWAY 马扎克Mazak

马扎克Mazak 威尔泰克

威尔泰克 迈格泰克

迈格泰克 斯巴特

斯巴特 MAOSHENG贸盛

MAOSHENG贸盛 Miller米勒

Miller米勒 新世纪焊接

新世纪焊接 西安恒立

西安恒立 上海特焊

上海特焊 新天激光

新天激光 海目星激光

海目星激光 迅镭激光

迅镭激光 粤铭YUEMING

粤铭YUEMING 镭鸣Leiming

镭鸣Leiming 领创激光

领创激光 天琪激光

天琪激光 亚威Yawei

亚威Yawei 邦德激光bodor

邦德激光bodor 扬力YANGLI

扬力YANGLI 宏山激光

宏山激光 楚天激光

楚天激光 百超迪能NED

百超迪能NED 金运激光

金运激光 LVD

LVD Tanaka田中

Tanaka田中 BLM

BLM 易特流etal

易特流etal 百盛激光

百盛激光 Messer梅塞尔

Messer梅塞尔 PrimaPower普玛宝

PrimaPower普玛宝 KUKA 库卡摩多机器人流水线作业

KUKA 库卡摩多机器人流水线作业 松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统

松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统 上海通用电气 全焊机系列展示

上海通用电气 全焊机系列展示 创力 CANLEE光纤激光切割机

创力 CANLEE光纤激光切割机 川崎工业焊接机器人 焊接管架

川崎工业焊接机器人 焊接管架 大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选

大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选 全自动焊接流水线

全自动焊接流水线 二手OTC焊接机器人almega EX-V6点焊机械手带控制柜

二手OTC焊接机器人almega EX-V6点焊机械手带控制柜 排焊 自带氩弧焊发电焊机 自带氩弧焊发电焊机榆林

排焊 自带氩弧焊发电焊机 自带氩弧焊发电焊机榆林 国产焊接机器人排名 钢结构自动焊接机器人

国产焊接机器人排名 钢结构自动焊接机器人 斯派莎克KE73调节阀气动

斯派莎克KE73调节阀气动 松下臂展1.4米焊接机器人 日本松下进口机器人TM1400

松下臂展1.4米焊接机器人 日本松下进口机器人TM1400 供应博塔焊接堆焊专机 滚轮架 自调滚轮架

供应博塔焊接堆焊专机 滚轮架 自调滚轮架 销售双层过滤网筒 316材质滤筒

销售双层过滤网筒 316材质滤筒 亿科新锋YK-LW500 机器人激光焊接机 脉冲激光焊接机

亿科新锋YK-LW500 机器人激光焊接机 脉冲激光焊接机