人工智能的认知非透明性特征主要源于两个方面。一方面,一些技术本身是不透明的。比如,深度学习和大数据技术具有典型的不完全可理解性和不可访问性,使其结果难以被追溯或至多只能在事后获得部分解释。另一方面,一些社会性因素也带来了认知非透明性。比如,人工智能中的算法和数据多为大型科技公司掌握甚至垄断,为保持市场竞争和技术优势,这些算法和数据通常会被视为商业机密而不被公开。 人工智能可以被视为一个复杂的非透明性系统,对其内部过程和输出结果的理解远远超出人类个体的认知资源和能力。并且,人们对其经验有效性也缺乏认知控制。这会导致人们(至少是非技术专家)在质疑其结果或理解其操作方面存在不少困难。尤其是当人工智能产生负面影响时,受影响群体明显缺乏适当的概念资源来表达、概括和理解其所经历的伤害,由此将导致解释学不公正的发生。而当人工智能被应用于决策环境中时,其带来的解释学不公正将变得更加突出。 人工智能正在深刻改变人们的决策过程和环境,不少商业公司和政府的决策都开始有人工智能的参与。比如,一些科技公司会使用人工智能辅助招聘评估系统来筛选应聘者的简历。由于人工智能的认知非透明性特征,有可能导致应聘者难以理解公司的评估方式和被拒绝的明确理由。同时,人工智能也被广泛应用于商业借贷领域,通过对申请人进行信誉评估来决定是否放贷及贷款额度。这时,借贷者往往无法知道银行机构是根据哪些具体指标来评估其信誉等级并作出决策的。所以,人工智能参与决策的受影响者,或缺乏足够的资源来理解自身遭遇的经历,进而失去反驳、申诉甚至追责的权利。此外,人工智能参与的决策还可能包含或隐藏着一些政治目的或经济利益,但由于其“黑箱式”运行,会导致使用者知之甚少,甚至有时连专家也无法访问。这时,使用者明显处于一种认识论上的不利地位,甚至受到超出认识论范围的伤害。此类情况应予以关注和重视。 证词不公正 虽然弗里克的证词不公正被认为是发生在人类听众和人类说话者之间的事情,但在作为听众的人类与作为证词或决策提供者的人工智能之间也存在类似状况。人工智能或通过贬低人类证词可信度,而成为一种新的认识论伤害的来源。因为基于对人类自身身份和行为数据的大量收集,人工智能或带来一种新的认知权力不平等:目前人工智能经常被认为比我们更了解自己,从而削弱了我们对于自身可信度的支持。比如,在基于人工智能和大数据分析的行为预测和基于人类证词的行为预测之间,可能有不少人会倾向于认为前者更加可靠。在这种情况下,证词不公正在整个社会层面被结构性建立起来。 在人工智能面前,人类或不公平地贬低自身作为认知者的理性能力,认为其证词可信度明显低于人工智能的判断。虽然基于数据挖掘技术的人工智能通常被认为可以消除部分人类偏见,但它也可能复刻或强化许多社会偏见,并在伪客观性中将其“自然化”。所以,人工智能的“证词”并不一定就比人类证词更加可靠,我们需要警惕其中隐藏的偏见并消除对人类证词的不公正处置。人工智能所带来的证词不公正,将在以下三个方面对人类产生不利影响。 其一,在一些重要的认识论活动(如知识生产、证据提供、理论验证、决策判断等)中,人类的参与能力和地位将被削弱乃至完全被排挤出整个认识论活动之外。人类或将不再被视为认识论活动的适当参与者。并且,这种重视人工智能决策和忽视人类证词的实践,或使我们错过向人类个体学习的机会。 其二,由于人工智能的决策被赋予比人类证词更多的权重,人类或逐渐失去作为认识论主体的信心和作为知识提供者的尊严。人类在继续拥有认知能力的同时,因其证词长期受到质疑和忽视,很可能会失去交流和理解自身经历的动力,而最终选择保持沉默。人类作为理性主体,创造知识和传播真理不仅是人类理性能力的体现,也是人类尊严和价值的直接表达。对人类认识论主体地位的不公正削弱,将同“以人为本”的人工智能发展理念背道而驰。 其三,人工智能的数据缺失问题,将加剧对相关群体的证词压迫。缺乏关于特定社会事件或现象的数据,并不意味着该类事件或现象实际上不存在。人工智能基于过去已有数据对未来作出预测性判断,容易忽视某些未被数据化的其他因素或强化已有偏见。未被数据化的一些社会群体的证词或被排除于人工智能算法系统之外,其利益和立场或因此被忽视。所以,若缺乏对训练数据的人工审查和输出判断的道德敏感性评估,人工智能可能会成为一种不负责任的创新。 总之,揭示人工智能带来的“认识论不公正”问题,旨在呼吁更多学者和人工智能专家关注该问题,积极探索问题的解决之道。虽然这里所讨论的直接伤害发生在认识论上,但这也会间接造成某些道德和社会后果。因此,加入认识论视角的人工智能伦理反思,将会变得更加充实和全面,进而促进人工智能更好发展。

人工智能的认知非透明性特征主要源于两个方面。一方面,一些技术本身是不透明的。比如,深度学习和大数据技术具有典型的不完全可理解性和不可访问性,使其结果难以被追溯或至多只能在事后获得部分解释。另一方面,一些社会性因素也带来了认知非透明性。比如,人工智能中的算法和数据多为大型科技公司掌握甚至垄断,为保持市场竞争和技术优势,这些算法和数据通常会被视为商业机密而不被公开。 人工智能可以被视为一个复杂的非透明性系统,对其内部过程和输出结果的理解远远超出人类个体的认知资源和能力。并且,人们对其经验有效性也缺乏认知控制。这会导致人们(至少是非技术专家)在质疑其结果或理解其操作方面存在不少困难。尤其是当人工智能产生负面影响时,受影响群体明显缺乏适当的概念资源来表达、概括和理解其所经历的伤害,由此将导致解释学不公正的发生。而当人工智能被应用于决策环境中时,其带来的解释学不公正将变得更加突出。 人工智能正在深刻改变人们的决策过程和环境,不少商业公司和政府的决策都开始有人工智能的参与。比如,一些科技公司会使用人工智能辅助招聘评估系统来筛选应聘者的简历。由于人工智能的认知非透明性特征,有可能导致应聘者难以理解公司的评估方式和被拒绝的明确理由。同时,人工智能也被广泛应用于商业借贷领域,通过对申请人进行信誉评估来决定是否放贷及贷款额度。这时,借贷者往往无法知道银行机构是根据哪些具体指标来评估其信誉等级并作出决策的。所以,人工智能参与决策的受影响者,或缺乏足够的资源来理解自身遭遇的经历,进而失去反驳、申诉甚至追责的权利。此外,人工智能参与的决策还可能包含或隐藏着一些政治目的或经济利益,但由于其“黑箱式”运行,会导致使用者知之甚少,甚至有时连专家也无法访问。这时,使用者明显处于一种认识论上的不利地位,甚至受到超出认识论范围的伤害。此类情况应予以关注和重视。 证词不公正 虽然弗里克的证词不公正被认为是发生在人类听众和人类说话者之间的事情,但在作为听众的人类与作为证词或决策提供者的人工智能之间也存在类似状况。人工智能或通过贬低人类证词可信度,而成为一种新的认识论伤害的来源。因为基于对人类自身身份和行为数据的大量收集,人工智能或带来一种新的认知权力不平等:目前人工智能经常被认为比我们更了解自己,从而削弱了我们对于自身可信度的支持。比如,在基于人工智能和大数据分析的行为预测和基于人类证词的行为预测之间,可能有不少人会倾向于认为前者更加可靠。在这种情况下,证词不公正在整个社会层面被结构性建立起来。 在人工智能面前,人类或不公平地贬低自身作为认知者的理性能力,认为其证词可信度明显低于人工智能的判断。虽然基于数据挖掘技术的人工智能通常被认为可以消除部分人类偏见,但它也可能复刻或强化许多社会偏见,并在伪客观性中将其“自然化”。所以,人工智能的“证词”并不一定就比人类证词更加可靠,我们需要警惕其中隐藏的偏见并消除对人类证词的不公正处置。人工智能所带来的证词不公正,将在以下三个方面对人类产生不利影响。 其一,在一些重要的认识论活动(如知识生产、证据提供、理论验证、决策判断等)中,人类的参与能力和地位将被削弱乃至完全被排挤出整个认识论活动之外。人类或将不再被视为认识论活动的适当参与者。并且,这种重视人工智能决策和忽视人类证词的实践,或使我们错过向人类个体学习的机会。 其二,由于人工智能的决策被赋予比人类证词更多的权重,人类或逐渐失去作为认识论主体的信心和作为知识提供者的尊严。人类在继续拥有认知能力的同时,因其证词长期受到质疑和忽视,很可能会失去交流和理解自身经历的动力,而最终选择保持沉默。人类作为理性主体,创造知识和传播真理不仅是人类理性能力的体现,也是人类尊严和价值的直接表达。对人类认识论主体地位的不公正削弱,将同“以人为本”的人工智能发展理念背道而驰。 其三,人工智能的数据缺失问题,将加剧对相关群体的证词压迫。缺乏关于特定社会事件或现象的数据,并不意味着该类事件或现象实际上不存在。人工智能基于过去已有数据对未来作出预测性判断,容易忽视某些未被数据化的其他因素或强化已有偏见。未被数据化的一些社会群体的证词或被排除于人工智能算法系统之外,其利益和立场或因此被忽视。所以,若缺乏对训练数据的人工审查和输出判断的道德敏感性评估,人工智能可能会成为一种不负责任的创新。 总之,揭示人工智能带来的“认识论不公正”问题,旨在呼吁更多学者和人工智能专家关注该问题,积极探索问题的解决之道。虽然这里所讨论的直接伤害发生在认识论上,但这也会间接造成某些道德和社会后果。因此,加入认识论视角的人工智能伦理反思,将会变得更加充实和全面,进而促进人工智能更好发展。目前,以数据驱动的人工智能已越发深度应用于我们的生产生活,并广泛影响着人类社会的各个方面,产生了一系列实际后果。对这些后果的关注,一直都是人工智能伦理反思的题中之义。比如,批判性考察人工智能应用中的数据获取和数据管理,技术的误用或滥用,技术的设计、开发和使用过程中的社会权力动态等。我们要推动人工智能的“技术向善”,避免其对社会和个人造成严重伤害。但已有研究大都忽视了人工智能对人类的认识论活动造成的伤害——威胁到人类作为解释者、认知者和证据来源的尊严。本文将借助弗里克(Miranda Fricker)的“认识论不公正”(Epistemic Injustice)概念及其分类,揭示人工智能何以在认识论上给我们带来解释学不公正和证词不公正。 概念考察与类型分析 作为认识论领域一个相对较新的概念,“认识论不公正”由弗里克在《认识论不公正:认知的权力和伦理》一书中首次提出。根据弗里克的定义,“认识论不公正”是“以知识者的身份对某人犯下的错误”。该术语揭示了一种独特现象——由于社会偏见或刻板印象等原因导致某人的认知论地位被不公正地削弱。更宽泛地讲,是指某类群体或个人的理性能力受到社会或他人的不公正对待。“认识论不公正”是一种歧视性的不公正,是因歧视性因素使得某人被排挤在认知活动之外或处于认识论的不利地位。歧视性的不公正不同于分配性的不公正,虽然对后者的关注同样重要,但弗里克认为“它并没有明显的认识论上的问题”,因为那些被定性为认识论商品的东西在很大程度上是偶然的。所以,真正具有认识论意义的不公正应当是歧视性的不公正。 弗里克明确将“认识论不公正”区分为解释学不公正(hermeneutical injustice)和证词不公正(testimonial injustice)两种类型。当“集体解释资源的差距使某人在理解其社会经历时处于劣势”时,就会发生解释学不公正。当没有“集体解释学资源”,即缺乏典型的语言类型和概念资源来谈论和理解某些经历时,遭受此经历的人将被剥夺谈论和理解自身经历的机会。证词不公正则是指“因偏见导致听众对说话者的证词可信度的贬低”,因而不再被当作可靠证据或证词的来源。这些偏见往往是系统性的,渗透在整个社会之中,证词不公正便是其在认识论上的反映。以上理论资源,为揭示人工智能带来的“认识论不公正”问题提供了有益的起点。 解释学不公正 人工智能的认知非透明性特征,将引发解释学不公正。认知非透明性是汉弗莱斯(Paul Humphreys)提出的概念,用于表征某些计算系统的内部过程和属性的不可访问性。虽然汉弗莱斯专注于计算模型和模拟,但该概念同样适用于人工智能。由于运用了大量复杂的程序和方法(如机器学习、深度神经网络、大数据分析等),人工智能具有明显的认知非透明性特征。 人工智能的认知非透明性特征主要源于两个方面。一方面,一些技术本身是不透明的。比如,深度学习和大数据技术具有典型的不完全可理解性和不可访问性,使其结果难以被追溯或至多只能在事后获得部分解释。另一方面,一些社会性因素也带来了认知非透明性。比如,人工智能中的算法和数据多为大型科技公司掌握甚至垄断,为保持市场竞争和技术优势,这些算法和数据通常会被视为商业机密而不被公开。 人工智能可以被视为一个复杂的非透明性系统,对其内部过程和输出结果的理解远远超出人类个体的认知资源和能力。并且,人们对其经验有效性也缺乏认知控制。这会导致人们(至少是非技术专家)在质疑其结果或理解其操作方面存在不少困难。尤其是当人工智能产生负面影响时,受影响群体明显缺乏适当的概念资源来表达、概括和理解其所经历的伤害,由此将导致解释学不公正的发生。而当人工智能被应用于决策环境中时,其带来的解释学不公正将变得更加突出。 人工智能正在深刻改变人们的决策过程和环境,不少商业公司和政府的决策都开始有人工智能的参与。比如,一些科技公司会使用人工智能辅助招聘评估系统来筛选应聘者的简历。由于人工智能的认知非透明性特征,有可能导致应聘者难以理解公司的评估方式和被拒绝的明确理由。同时,人工智能也被广泛应用于商业借贷领域,通过对申请人进行信誉评估来决定是否放贷及贷款额度。这时,借贷者往往无法知道银行机构是根据哪些具体指标来评估其信誉等级并作出决策的。所以,人工智能参与决策的受影响者,或缺乏足够的资源来理解自身遭遇的经历,进而失去反驳、申诉甚至追责的权利。此外,人工智能参与的决策还可能包含或隐藏着一些政治目的或经济利益,但由于其“黑箱式”运行,会导致使用者知之甚少,甚至有时连专家也无法访问。这时,使用者明显处于一种认识论上的不利地位,甚至受到超出认识论范围的伤害。此类情况应予以关注和重视。 证词不公正 虽然弗里克的证词不公正被认为是发生在人类听众和人类说话者之间的事情,但在作为听众的人类与作为证词或决策提供者的人工智能之间也存在类似状况。人工智能或通过贬低人类证词可信度,而成为一种新的认识论伤害的来源。因为基于对人类自身身份和行为数据的大量收集,人工智能或带来一种新的认知权力不平等:目前人工智能经常被认为比我们更了解自己,从而削弱了我们对于自身可信度的支持。比如,在基于人工智能和大数据分析的行为预测和基于人类证词的行为预测之间,可能有不少人会倾向于认为前者更加可靠。在这种情况下,证词不公正在整个社会层面被结构性建立起来。 在人工智能面前,人类或不公平地贬低自身作为认知者的理性能力,认为其证词可信度明显低于人工智能的判断。虽然基于数据挖掘技术的人工智能通常被认为可以消除部分人类偏见,但它也可能复刻或强化许多社会偏见,并在伪客观性中将其“自然化”。所以,人工智能的“证词”并不一定就比人类证词更加可靠,我们需要警惕其中隐藏的偏见并消除对人类证词的不公正处置。人工智能所带来的证词不公正,将在以下三个方面对人类产生不利影响。 其一,在一些重要的认识论活动(如知识生产、证据提供、理论验证、决策判断等)中,人类的参与能力和地位将被削弱乃至完全被排挤出整个认识论活动之外。人类或将不再被视为认识论活动的适当参与者。并且,这种重视人工智能决策和忽视人类证词的实践,或使我们错过向人类个体学习的机会。 其二,由于人工智能的决策被赋予比人类证词更多的权重,人类或逐渐失去作为认识论主体的信心和作为知识提供者的尊严。人类在继续拥有认知能力的同时,因其证词长期受到质疑和忽视,很可能会失去交流和理解自身经历的动力,而最终选择保持沉默。人类作为理性主体,创造知识和传播真理不仅是人类理性能力的体现,也是人类尊严和价值的直接表达。对人类认识论主体地位的不公正削弱,将同“以人为本”的人工智能发展理念背道而驰。 其三,人工智能的数据缺失问题,将加剧对相关群体的证词压迫。缺乏关于特定社会事件或现象的数据,并不意味着该类事件或现象实际上不存在。人工智能基于过去已有数据对未来作出预测性判断,容易忽视某些未被数据化的其他因素或强化已有偏见。未被数据化的一些社会群体的证词或被排除于人工智能算法系统之外,其利益和立场或因此被忽视。所以,若缺乏对训练数据的人工审查和输出判断的道德敏感性评估,人工智能可能会成为一种不负责任的创新。 总之,揭示人工智能带来的“认识论不公正”问题,旨在呼吁更多学者和人工智能专家关注该问题,积极探索问题的解决之道。虽然这里所讨论的直接伤害发生在认识论上,但这也会间接造成某些道德和社会后果。因此,加入认识论视角的人工智能伦理反思,将会变得更加充实和全面,进而促进人工智能更好发展。

人工智能的认知非透明性特征主要源于两个方面。一方面,一些技术本身是不透明的。比如,深度学习和大数据技术具有典型的不完全可理解性和不可访问性,使其结果难以被追溯或至多只能在事后获得部分解释。另一方面,一些社会性因素也带来了认知非透明性。比如,人工智能中的算法和数据多为大型科技公司掌握甚至垄断,为保持市场竞争和技术优势,这些算法和数据通常会被视为商业机密而不被公开。 人工智能可以被视为一个复杂的非透明性系统,对其内部过程和输出结果的理解远远超出人类个体的认知资源和能力。并且,人们对其经验有效性也缺乏认知控制。这会导致人们(至少是非技术专家)在质疑其结果或理解其操作方面存在不少困难。尤其是当人工智能产生负面影响时,受影响群体明显缺乏适当的概念资源来表达、概括和理解其所经历的伤害,由此将导致解释学不公正的发生。而当人工智能被应用于决策环境中时,其带来的解释学不公正将变得更加突出。 人工智能正在深刻改变人们的决策过程和环境,不少商业公司和政府的决策都开始有人工智能的参与。比如,一些科技公司会使用人工智能辅助招聘评估系统来筛选应聘者的简历。由于人工智能的认知非透明性特征,有可能导致应聘者难以理解公司的评估方式和被拒绝的明确理由。同时,人工智能也被广泛应用于商业借贷领域,通过对申请人进行信誉评估来决定是否放贷及贷款额度。这时,借贷者往往无法知道银行机构是根据哪些具体指标来评估其信誉等级并作出决策的。所以,人工智能参与决策的受影响者,或缺乏足够的资源来理解自身遭遇的经历,进而失去反驳、申诉甚至追责的权利。此外,人工智能参与的决策还可能包含或隐藏着一些政治目的或经济利益,但由于其“黑箱式”运行,会导致使用者知之甚少,甚至有时连专家也无法访问。这时,使用者明显处于一种认识论上的不利地位,甚至受到超出认识论范围的伤害。此类情况应予以关注和重视。 证词不公正 虽然弗里克的证词不公正被认为是发生在人类听众和人类说话者之间的事情,但在作为听众的人类与作为证词或决策提供者的人工智能之间也存在类似状况。人工智能或通过贬低人类证词可信度,而成为一种新的认识论伤害的来源。因为基于对人类自身身份和行为数据的大量收集,人工智能或带来一种新的认知权力不平等:目前人工智能经常被认为比我们更了解自己,从而削弱了我们对于自身可信度的支持。比如,在基于人工智能和大数据分析的行为预测和基于人类证词的行为预测之间,可能有不少人会倾向于认为前者更加可靠。在这种情况下,证词不公正在整个社会层面被结构性建立起来。 在人工智能面前,人类或不公平地贬低自身作为认知者的理性能力,认为其证词可信度明显低于人工智能的判断。虽然基于数据挖掘技术的人工智能通常被认为可以消除部分人类偏见,但它也可能复刻或强化许多社会偏见,并在伪客观性中将其“自然化”。所以,人工智能的“证词”并不一定就比人类证词更加可靠,我们需要警惕其中隐藏的偏见并消除对人类证词的不公正处置。人工智能所带来的证词不公正,将在以下三个方面对人类产生不利影响。 其一,在一些重要的认识论活动(如知识生产、证据提供、理论验证、决策判断等)中,人类的参与能力和地位将被削弱乃至完全被排挤出整个认识论活动之外。人类或将不再被视为认识论活动的适当参与者。并且,这种重视人工智能决策和忽视人类证词的实践,或使我们错过向人类个体学习的机会。 其二,由于人工智能的决策被赋予比人类证词更多的权重,人类或逐渐失去作为认识论主体的信心和作为知识提供者的尊严。人类在继续拥有认知能力的同时,因其证词长期受到质疑和忽视,很可能会失去交流和理解自身经历的动力,而最终选择保持沉默。人类作为理性主体,创造知识和传播真理不仅是人类理性能力的体现,也是人类尊严和价值的直接表达。对人类认识论主体地位的不公正削弱,将同“以人为本”的人工智能发展理念背道而驰。 其三,人工智能的数据缺失问题,将加剧对相关群体的证词压迫。缺乏关于特定社会事件或现象的数据,并不意味着该类事件或现象实际上不存在。人工智能基于过去已有数据对未来作出预测性判断,容易忽视某些未被数据化的其他因素或强化已有偏见。未被数据化的一些社会群体的证词或被排除于人工智能算法系统之外,其利益和立场或因此被忽视。所以,若缺乏对训练数据的人工审查和输出判断的道德敏感性评估,人工智能可能会成为一种不负责任的创新。 总之,揭示人工智能带来的“认识论不公正”问题,旨在呼吁更多学者和人工智能专家关注该问题,积极探索问题的解决之道。虽然这里所讨论的直接伤害发生在认识论上,但这也会间接造成某些道德和社会后果。因此,加入认识论视角的人工智能伦理反思,将会变得更加充实和全面,进而促进人工智能更好发展。

人工智能的认知非透明性特征主要源于两个方面。一方面,一些技术本身是不透明的。比如,深度学习和大数据技术具有典型的不完全可理解性和不可访问性,使其结果难以被追溯或至多只能在事后获得部分解释。另一方面,一些社会性因素也带来了认知非透明性。比如,人工智能中的算法和数据多为大型科技公司掌握甚至垄断,为保持市场竞争和技术优势,这些算法和数据通常会被视为商业机密而不被公开。 人工智能可以被视为一个复杂的非透明性系统,对其内部过程和输出结果的理解远远超出人类个体的认知资源和能力。并且,人们对其经验有效性也缺乏认知控制。这会导致人们(至少是非技术专家)在质疑其结果或理解其操作方面存在不少困难。尤其是当人工智能产生负面影响时,受影响群体明显缺乏适当的概念资源来表达、概括和理解其所经历的伤害,由此将导致解释学不公正的发生。而当人工智能被应用于决策环境中时,其带来的解释学不公正将变得更加突出。 人工智能正在深刻改变人们的决策过程和环境,不少商业公司和政府的决策都开始有人工智能的参与。比如,一些科技公司会使用人工智能辅助招聘评估系统来筛选应聘者的简历。由于人工智能的认知非透明性特征,有可能导致应聘者难以理解公司的评估方式和被拒绝的明确理由。同时,人工智能也被广泛应用于商业借贷领域,通过对申请人进行信誉评估来决定是否放贷及贷款额度。这时,借贷者往往无法知道银行机构是根据哪些具体指标来评估其信誉等级并作出决策的。所以,人工智能参与决策的受影响者,或缺乏足够的资源来理解自身遭遇的经历,进而失去反驳、申诉甚至追责的权利。此外,人工智能参与的决策还可能包含或隐藏着一些政治目的或经济利益,但由于其“黑箱式”运行,会导致使用者知之甚少,甚至有时连专家也无法访问。这时,使用者明显处于一种认识论上的不利地位,甚至受到超出认识论范围的伤害。此类情况应予以关注和重视。 证词不公正 虽然弗里克的证词不公正被认为是发生在人类听众和人类说话者之间的事情,但在作为听众的人类与作为证词或决策提供者的人工智能之间也存在类似状况。人工智能或通过贬低人类证词可信度,而成为一种新的认识论伤害的来源。因为基于对人类自身身份和行为数据的大量收集,人工智能或带来一种新的认知权力不平等:目前人工智能经常被认为比我们更了解自己,从而削弱了我们对于自身可信度的支持。比如,在基于人工智能和大数据分析的行为预测和基于人类证词的行为预测之间,可能有不少人会倾向于认为前者更加可靠。在这种情况下,证词不公正在整个社会层面被结构性建立起来。 在人工智能面前,人类或不公平地贬低自身作为认知者的理性能力,认为其证词可信度明显低于人工智能的判断。虽然基于数据挖掘技术的人工智能通常被认为可以消除部分人类偏见,但它也可能复刻或强化许多社会偏见,并在伪客观性中将其“自然化”。所以,人工智能的“证词”并不一定就比人类证词更加可靠,我们需要警惕其中隐藏的偏见并消除对人类证词的不公正处置。人工智能所带来的证词不公正,将在以下三个方面对人类产生不利影响。 其一,在一些重要的认识论活动(如知识生产、证据提供、理论验证、决策判断等)中,人类的参与能力和地位将被削弱乃至完全被排挤出整个认识论活动之外。人类或将不再被视为认识论活动的适当参与者。并且,这种重视人工智能决策和忽视人类证词的实践,或使我们错过向人类个体学习的机会。 其二,由于人工智能的决策被赋予比人类证词更多的权重,人类或逐渐失去作为认识论主体的信心和作为知识提供者的尊严。人类在继续拥有认知能力的同时,因其证词长期受到质疑和忽视,很可能会失去交流和理解自身经历的动力,而最终选择保持沉默。人类作为理性主体,创造知识和传播真理不仅是人类理性能力的体现,也是人类尊严和价值的直接表达。对人类认识论主体地位的不公正削弱,将同“以人为本”的人工智能发展理念背道而驰。 其三,人工智能的数据缺失问题,将加剧对相关群体的证词压迫。缺乏关于特定社会事件或现象的数据,并不意味着该类事件或现象实际上不存在。人工智能基于过去已有数据对未来作出预测性判断,容易忽视某些未被数据化的其他因素或强化已有偏见。未被数据化的一些社会群体的证词或被排除于人工智能算法系统之外,其利益和立场或因此被忽视。所以,若缺乏对训练数据的人工审查和输出判断的道德敏感性评估,人工智能可能会成为一种不负责任的创新。 总之,揭示人工智能带来的“认识论不公正”问题,旨在呼吁更多学者和人工智能专家关注该问题,积极探索问题的解决之道。虽然这里所讨论的直接伤害发生在认识论上,但这也会间接造成某些道德和社会后果。因此,加入认识论视角的人工智能伦理反思,将会变得更加充实和全面,进而促进人工智能更好发展。

人工智能的认知非透明性特征主要源于两个方面。一方面,一些技术本身是不透明的。比如,深度学习和大数据技术具有典型的不完全可理解性和不可访问性,使其结果难以被追溯或至多只能在事后获得部分解释。另一方面,一些社会性因素也带来了认知非透明性。比如,人工智能中的算法和数据多为大型科技公司掌握甚至垄断,为保持市场竞争和技术优势,这些算法和数据通常会被视为商业机密而不被公开。 人工智能可以被视为一个复杂的非透明性系统,对其内部过程和输出结果的理解远远超出人类个体的认知资源和能力。并且,人们对其经验有效性也缺乏认知控制。这会导致人们(至少是非技术专家)在质疑其结果或理解其操作方面存在不少困难。尤其是当人工智能产生负面影响时,受影响群体明显缺乏适当的概念资源来表达、概括和理解其所经历的伤害,由此将导致解释学不公正的发生。而当人工智能被应用于决策环境中时,其带来的解释学不公正将变得更加突出。 人工智能正在深刻改变人们的决策过程和环境,不少商业公司和政府的决策都开始有人工智能的参与。比如,一些科技公司会使用人工智能辅助招聘评估系统来筛选应聘者的简历。由于人工智能的认知非透明性特征,有可能导致应聘者难以理解公司的评估方式和被拒绝的明确理由。同时,人工智能也被广泛应用于商业借贷领域,通过对申请人进行信誉评估来决定是否放贷及贷款额度。这时,借贷者往往无法知道银行机构是根据哪些具体指标来评估其信誉等级并作出决策的。所以,人工智能参与决策的受影响者,或缺乏足够的资源来理解自身遭遇的经历,进而失去反驳、申诉甚至追责的权利。此外,人工智能参与的决策还可能包含或隐藏着一些政治目的或经济利益,但由于其“黑箱式”运行,会导致使用者知之甚少,甚至有时连专家也无法访问。这时,使用者明显处于一种认识论上的不利地位,甚至受到超出认识论范围的伤害。此类情况应予以关注和重视。 证词不公正 虽然弗里克的证词不公正被认为是发生在人类听众和人类说话者之间的事情,但在作为听众的人类与作为证词或决策提供者的人工智能之间也存在类似状况。人工智能或通过贬低人类证词可信度,而成为一种新的认识论伤害的来源。因为基于对人类自身身份和行为数据的大量收集,人工智能或带来一种新的认知权力不平等:目前人工智能经常被认为比我们更了解自己,从而削弱了我们对于自身可信度的支持。比如,在基于人工智能和大数据分析的行为预测和基于人类证词的行为预测之间,可能有不少人会倾向于认为前者更加可靠。在这种情况下,证词不公正在整个社会层面被结构性建立起来。 在人工智能面前,人类或不公平地贬低自身作为认知者的理性能力,认为其证词可信度明显低于人工智能的判断。虽然基于数据挖掘技术的人工智能通常被认为可以消除部分人类偏见,但它也可能复刻或强化许多社会偏见,并在伪客观性中将其“自然化”。所以,人工智能的“证词”并不一定就比人类证词更加可靠,我们需要警惕其中隐藏的偏见并消除对人类证词的不公正处置。人工智能所带来的证词不公正,将在以下三个方面对人类产生不利影响。 其一,在一些重要的认识论活动(如知识生产、证据提供、理论验证、决策判断等)中,人类的参与能力和地位将被削弱乃至完全被排挤出整个认识论活动之外。人类或将不再被视为认识论活动的适当参与者。并且,这种重视人工智能决策和忽视人类证词的实践,或使我们错过向人类个体学习的机会。 其二,由于人工智能的决策被赋予比人类证词更多的权重,人类或逐渐失去作为认识论主体的信心和作为知识提供者的尊严。人类在继续拥有认知能力的同时,因其证词长期受到质疑和忽视,很可能会失去交流和理解自身经历的动力,而最终选择保持沉默。人类作为理性主体,创造知识和传播真理不仅是人类理性能力的体现,也是人类尊严和价值的直接表达。对人类认识论主体地位的不公正削弱,将同“以人为本”的人工智能发展理念背道而驰。 其三,人工智能的数据缺失问题,将加剧对相关群体的证词压迫。缺乏关于特定社会事件或现象的数据,并不意味着该类事件或现象实际上不存在。人工智能基于过去已有数据对未来作出预测性判断,容易忽视某些未被数据化的其他因素或强化已有偏见。未被数据化的一些社会群体的证词或被排除于人工智能算法系统之外,其利益和立场或因此被忽视。所以,若缺乏对训练数据的人工审查和输出判断的道德敏感性评估,人工智能可能会成为一种不负责任的创新。 总之,揭示人工智能带来的“认识论不公正”问题,旨在呼吁更多学者和人工智能专家关注该问题,积极探索问题的解决之道。虽然这里所讨论的直接伤害发生在认识论上,但这也会间接造成某些道德和社会后果。因此,加入认识论视角的人工智能伦理反思,将会变得更加充实和全面,进而促进人工智能更好发展。

铁锚

铁锚 大桥

大桥 金桥

金桥 京雷

京雷 天泰

天泰 博威合金BOWAY

博威合金BOWAY 马扎克Mazak

马扎克Mazak 威尔泰克

威尔泰克 迈格泰克

迈格泰克 斯巴特

斯巴特 MAOSHENG贸盛

MAOSHENG贸盛 Miller米勒

Miller米勒 新世纪焊接

新世纪焊接 西安恒立

西安恒立 上海特焊

上海特焊 新天激光

新天激光 海目星激光

海目星激光 迅镭激光

迅镭激光 粤铭YUEMING

粤铭YUEMING 镭鸣Leiming

镭鸣Leiming 领创激光

领创激光 天琪激光

天琪激光 亚威Yawei

亚威Yawei 邦德激光bodor

邦德激光bodor 扬力YANGLI

扬力YANGLI 宏山激光

宏山激光 楚天激光

楚天激光 百超迪能NED

百超迪能NED 金运激光

金运激光 LVD

LVD Tanaka田中

Tanaka田中 BLM

BLM 易特流etal

易特流etal 百盛激光

百盛激光 Messer梅塞尔

Messer梅塞尔 PrimaPower普玛宝

PrimaPower普玛宝 上海通用电气 全焊机系列展示

上海通用电气 全焊机系列展示 创力 CANLEE光纤激光切割机

创力 CANLEE光纤激光切割机 KUKA 库卡摩多机器人流水线作业

KUKA 库卡摩多机器人流水线作业 川崎工业焊接机器人 焊接管架

川崎工业焊接机器人 焊接管架 全自动焊接流水线

全自动焊接流水线 松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统

松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统 大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选

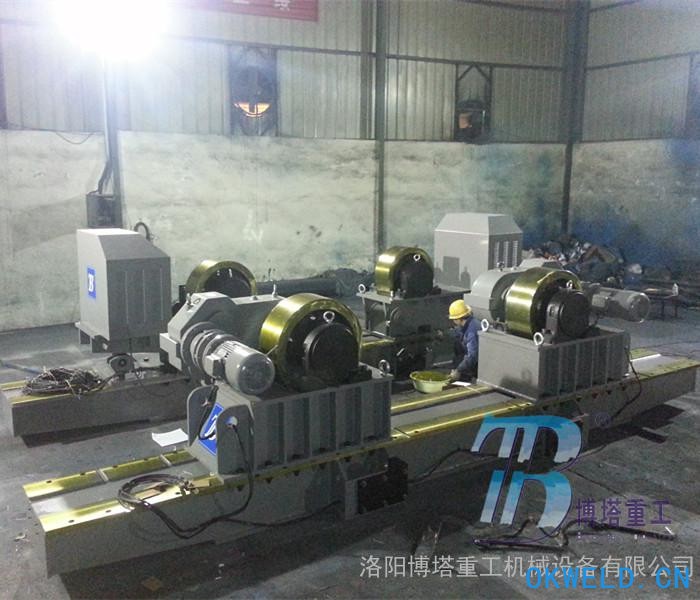

大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选 博塔制造的重型、特殊可调防窜滚轮架 供应洛阳博塔滚轮架

博塔制造的重型、特殊可调防窜滚轮架 供应洛阳博塔滚轮架 军成L型 变位机

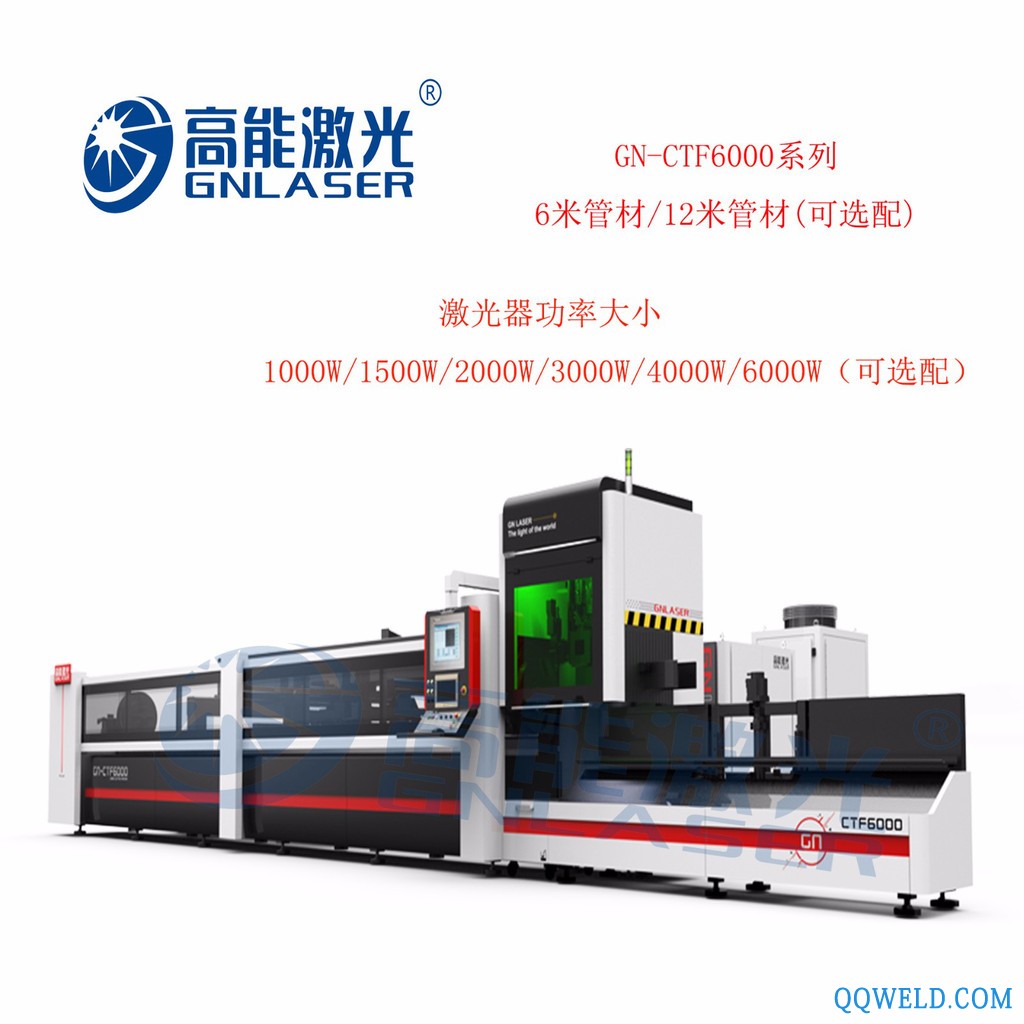

军成L型 变位机 高能激光 管材激光切割机,1000W激光切割机,河北激光切割机

高能激光 管材激光切割机,1000W激光切割机,河北激光切割机 卡特焊接机器人弧焊机器人6KG

卡特焊接机器人弧焊机器人6KG 防窜式KT80可调焊接滚轮架. 可调焊接滚轮架. 自调式焊接滚轮架

防窜式KT80可调焊接滚轮架. 可调焊接滚轮架. 自调式焊接滚轮架 山东工业机器人焊接机器人自动焊接设备机械手

山东工业机器人焊接机器人自动焊接设备机械手 ,瑞凌RILAND电焊机逆变直流氩弧焊机WS200A家用便携式手提手工焊

,瑞凌RILAND电焊机逆变直流氩弧焊机WS200A家用便携式手提手工焊 可调小吨位机械防窜焊接滚轮架

可调小吨位机械防窜焊接滚轮架