近日,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所(以下简称青岛能源研究所)获悉,研究所固态能源系统技术中心围绕镁电池关键科学问题开展了大量研究工作,在镁金属二次电池关键科学问题和核心材料方面取得了一系列成果,最近在国际权威期刊《德国应化》、《先进材料》和《先进能源材料》上发表。

极具潜力的镁金属二次电池

镁金属二次电池不是近年来出现的概念。从以色列科学家多伦来看,以色列科学家多伦。·奥尔巴赫(DoronAurbach)自2000年首次提出镁金属二次电池模型以来,电化学系统已经发展了20多年。青岛能源研究所固态能源系统技术中心研究员崔光磊解释说,镁金属二次电池是指以镁为负极的可循环电池,镁金属二次电池的核心是镁负极、电解质和可嵌入镁的正极材料。

据介绍,金属镁体积容量极高,是高体积能量密度电池负极的绝佳选择。镁金属二次电池的工作原理与锂二次电池相同,但比锂二次电池更安全,原因是镁和大多数镁化合物无毒或低毒,镁不如锂活泼,易于加工,比锂安全;镁电池没有类似锂电池的枝晶生长问题;在价格方面,镁在地壳中的丰度更高,所以比锂便宜。

随着“双碳”实施战略,新能源迎来跨越式发展。二次电池作为新能源领域广泛应用的关键设备之一,其重要性受到各方的重视。

崔光磊表示,虽然研究人员在储镁正极、导镁电解质、镁金属负极等关键材料方面取得了重要进展,但镁金属二次电池仍存在许多基本科学问题需要克服,工业应用仍处于初步探索阶段。

具体来说,镁金属二次电池的开发主要面临两个瓶颈。崔光磊说,首先,镁电解质作为电池系统中的镁电解质“血液”镁离子在正负极之间的传输中起着重要的作用。它直接接触电池系统中的正负极材料。因此,需要考虑镁金属负极和高能储镁正极的特殊要求,极大地限制了镁电解质成分的选择范围。开发与正负极界面兼容性好的新型镁电解质系统具有重要意义;第二,二价镁离子不仅有两个电荷,而且“个头小”这不仅是镁离子在相同体积条件下储存更多电荷的奥秘,也导致镁离子具有电荷密度高、极化强的特点,强化会导致镁离子在正极材料晶格中受到较大库仑力的制约,导致镁离子扩散缓慢。因此,镁金属二次电池常见的嵌入式正极材料结构普遍表现出较差的可逆嵌入式镁离子能力,迫切需要开发新型高效储镁正极材料。

解决镁金属二次电池研发系列难题

在崔光磊的带领下,青岛能源研究所科研团队多年来开展了大量的研究工作。

针对镁电解质问题,崔光磊研究小组通过大量筛选测试和理论分析,建立了硼(铝)镁盐合成路线,开发了一系列高性能硼(铝)镁电解质系统,表现出优异的镁离子传输特性和镁金属负极兼容性。

崔光磊表示,研究人员属负极界面优化工程,研究人员进一步扩大了镁电解质成分的选择范围,大大提高了各种镁电解质系统与镁金属负极界面的兼容性。研究小组还深入分析了镁金属负极界面的微电化学反应过程,实现了镁金属沉积/溶解行为的有效控制,为镁金属负极的有效性和循环利用奠定了重要的理论基础。

“除上述液态镁电解质系统外,为了充分发挥镁金属电池的高安全特性,研究人员基于固态锂电池技术中心多年的技术积累,还设计开发了各种单离子导体概念聚合物基固态镁电解质系统,表现出优异的室温镁离子传输性能和正负极界面兼容性。研究人员还成功制备了相应的固态镁金属二次电池设备,实现了镁金属电池的宽温区域和长循环工作,为开发适应地下资源勘探、空间探索等极端工况的特殊电源提供了足够的技术储备。”崔光磊说,此外,针对镁储存正极材料的问题,研究小组重点关注具有高比容量特性的转化正极。

崔光磊认为,在众多新兴电池技术中,镁金属二次电池具有能量密度高、安全性高、自然丰度高、成本低等优点“后锂离子电池”具有巨大发展潜力的电池系统之一。

目前,研究团队和合作伙伴在镁金属二次电池领域发表了高影响力SCI论文30余篇,申请相关专利10余项,基本形成了具有完全自主知识产权的镁金属电池核心技术。在实际应用场景中,该团队以中国科学院深海智能技术为主导项目,突破了镁金属二次电池生产技术的关键技术瓶颈,开发了能量密度为560瓦时/公斤的单体电池。基于单体电池设计组装的镁硫电池系统,不仅顺利通过了深海高压环境的模拟压制试验,还跟随中国科学院深海研究所的科研船,在南海实现了深海环境下连续30小时的稳定工作,成功实现了镁金属二次电池的示范应用。目前,更大的应用示范项目也在筹备中。

崔光磊表示,虽然镁金属二次电池的大规模应用仍处于初步探索阶段,但在提高二次电池安全性、降低二次电池成本、缓解二次电池污染方面具有重要潜力,预计将部分取代锂电池或铅酸电池。

铁锚

铁锚 大桥

大桥 金桥

金桥 京雷

京雷 天泰

天泰 博威合金BOWAY

博威合金BOWAY 马扎克Mazak

马扎克Mazak 威尔泰克

威尔泰克 迈格泰克

迈格泰克 斯巴特

斯巴特 MAOSHENG贸盛

MAOSHENG贸盛 Miller米勒

Miller米勒 新世纪焊接

新世纪焊接 西安恒立

西安恒立 上海特焊

上海特焊 新天激光

新天激光 海目星激光

海目星激光 迅镭激光

迅镭激光 粤铭YUEMING

粤铭YUEMING 镭鸣Leiming

镭鸣Leiming 领创激光

领创激光 天琪激光

天琪激光 亚威Yawei

亚威Yawei 邦德激光bodor

邦德激光bodor 扬力YANGLI

扬力YANGLI 宏山激光

宏山激光 楚天激光

楚天激光 百超迪能NED

百超迪能NED 金运激光

金运激光 LVD

LVD Tanaka田中

Tanaka田中 BLM

BLM 易特流etal

易特流etal 百盛激光

百盛激光 Messer梅塞尔

Messer梅塞尔 PrimaPower普玛宝

PrimaPower普玛宝 松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统

松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统 KUKA 库卡摩多机器人流水线作业

KUKA 库卡摩多机器人流水线作业 创力 CANLEE光纤激光切割机

创力 CANLEE光纤激光切割机 全自动焊接流水线

全自动焊接流水线 川崎工业焊接机器人 焊接管架

川崎工业焊接机器人 焊接管架 上海通用电气 全焊机系列展示

上海通用电气 全焊机系列展示 大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选

大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选 OTC氩弧焊机价格,氩弧焊机型号,原装TIG焊机AVP360

OTC氩弧焊机价格,氩弧焊机型号,原装TIG焊机AVP360 爱国非标 全自动焊接机器人 自动填丝 无缝焊接 氩弧焊 激光焊接机 河北厂家

爱国非标 全自动焊接机器人 自动填丝 无缝焊接 氩弧焊 激光焊接机 河北厂家 麦格米特电焊机 焊接设备Ehave 全数字重载智能焊机

麦格米特电焊机 焊接设备Ehave 全数字重载智能焊机 辊道窑炉基本基础知识

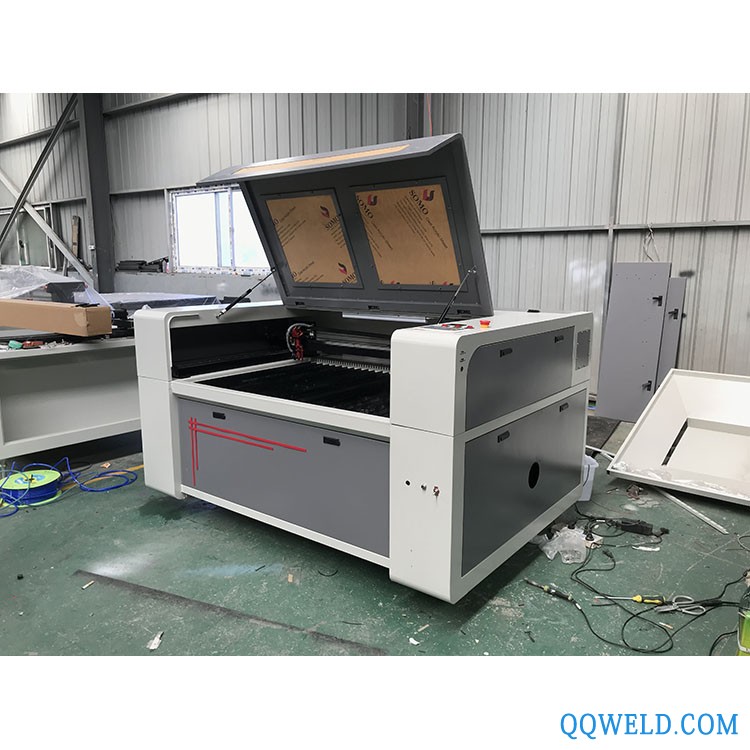

辊道窑炉基本基础知识 济南 广告切割机 亚克力切割机 KT板切割机 激光切割机 厂家直供

济南 广告切割机 亚克力切割机 KT板切割机 激光切割机 厂家直供 飞速金属激光切割机,重型激光切割机厂家 金属激光切割机价格

飞速金属激光切割机,重型激光切割机厂家 金属激光切割机价格 承载10吨焊接变位机,焊接变位机 厂家专业

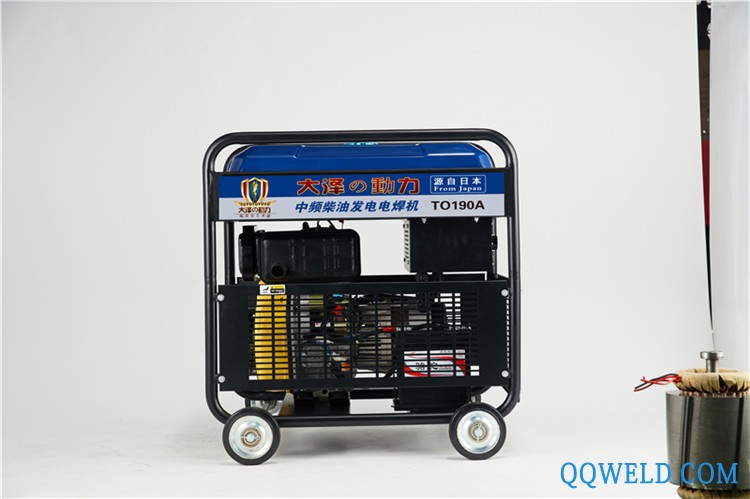

承载10吨焊接变位机,焊接变位机 厂家专业 大泽动力280A柴油发电焊机氩弧焊

大泽动力280A柴油发电焊机氩弧焊