依据一项关于儿童语言障碍的跨国和多学科专家共识,约7.4%—9.4%的4—7岁儿童会出现语言障碍。然而,由于语言理解和(或)产出异常,语言障碍儿童往往表现为注意力不集中、不服从指令以及发脾气和攻击性行为等情绪和行为问题,家长很难将这些与语言问题直接联系到一起,并安排就医。并且,儿童语言障碍门诊设置较少,专科医生和治疗师缺乏,难以满足日常诊疗需求。另外,儿童语言障碍的临床诊断主要由医生通过面诊观察、量表评估的方式,根据病患的症状、体征和量表测试结果等作出综合判断,诊断多依赖医生的主观经验而非病理指标。诊断方法存在可靠性研究报告缺乏、特异性不足、灵敏性较差、准确率偏低等问题。 近年来,基于人工智能的临床应用已在精神疾病的研究与诊断中展开。比如,借助机器学习对脑电图信号进行分类,借助深度神经网络对核磁共振脑成像进行神经相关性解释等。人工智能可以捕捉由精神疾病引起的脑部细微变化,判断认知水平。目前已知继发性语言障碍儿童的大脑结构与功能存在一定程度的异常,虽尚未发现发育性语言障碍儿童的大脑有明显结构异常,但也有证据支持此类患儿存在脑发育障碍。比如,基于言语任务的脑诱发电位检查显示,其与语言有关的中枢存在功能障碍。预计经过技术迭代和临床验证,人工智能将能够自动识别语言障碍儿童的大脑特征,探索与语言及认知障碍相关的生物标志物,并用于儿童语言障碍诊疗。 人工智能在语音分析技术方面的研究和应用,也可为进一步发挥人工智能在语言障碍诊疗上的作用贡献力量。目前,人工智能对认知障碍、自闭症谱系障碍等患者的病理语音数据集已显示出良好的识别准确率,其中采用深度学习算法的分类效果最优。此外,已有研究借助深度学习来自动检测失语症患者的自然语流,能够有效区分受损与未受损语音。由此推测,人工智能也应能依托语音识别、语音计算、语音情感分析等,获得用以表征儿童语言障碍的语音详细信息。 人工智能应用于儿童语言障碍诊疗,可节省专业化人力资源,为开展大规模儿童语言障碍早期诊断性筛查提供可能,从而可以更早地提示患病风险,实现早发现、早干预。人工智能在脑科学、语音学等学科上的应用,或将显著提升儿童语言障碍评估诊断、亚型分类的客观性和准确率,以便医生更有针对性地选择干预治疗方案,从而助力精准诊疗的实现。 人工智能助力儿童语言障碍诊疗不会止步于此,还要进一步发挥突破性作用。从症状体征、临床量表、脑影像、语音等多类别数据的跟踪收集,到电子健康病历系统的统一和共享,再到儿童语言障碍模型的构建、评估和临床转化,以及各类型儿童语言障碍的异质性解析,面向儿童语言障碍评估诊断、干预治疗和管理的人工智能生态系统正在逐步建立。 儿童语言障碍诊疗对人工智能的启示 技术和设备的迭代带来了算力上的空前增长,借助海量数据与反复训练模式,人工智能由此取得了长足进步。然而,人类智能中知识、常识等数据几乎不可能被全部纳入人工智能系统中,仅依靠大数据、大模型这条发展路径并不可持续。儿童语言障碍诊疗则可为人工智能的其他发展路径带来某些启示。 在临床诊断病例中,除听力障碍儿童外,很少有由于缺乏足够外部语言刺激而导致语言障碍发生的病例。在临床干预治疗中,要依据不同病因,结合不同的语言表征和心理认知特征,对语言障碍儿童开展精细化语言训练。对发育性语言障碍儿童,可引导其对同一事物进行多样性表达,鼓励用多词长句表达较为复杂的语义,并帮助修正特殊疑问句中多余的论元结构;对于有社交障碍的儿童,可通过绘本叙述训练,帮助补全故事情节中缺失的构成要素,形成完整的叙事结构;对阅读障碍儿童,则要多关注其发音问题,尤其要对汉语声调的混淆加以矫正。通过对干预前后量表评分的对比分析发现,少而精的训练任务,不仅可以提升语言特定层面的能力,还可以改善语言其他层面的能力和整体表现。语言能力获得与发展的关键,不在于语言刺激的无限输入,而在于选取和学习的语言例子是否恰当典型,是否有助于补齐语言发育中的短板。 周鹏通过对儿童语言习得与机器学习进行对比研究,认为儿童在语言习得中采用的是先天结构与后天小数据相结合的方式,学习效果要明显好于依靠大数据驱动的机器学习。吴恩达提出“以数据为中心的人工智能”,倡导要将目光从以模型为中心转向以数据为中心,“寻找改进数据的方法,才会更有效率”。他认为,小(smart-sized)人工智能数据如果足够好,同样能够很有威力,“只要拥有50个好数据,就足以向神经网络解释你想让它学习什么”。目前,机器学习领域已开展针对小样本学习(Few-shotLearning)及单样本学习(One-shotLearning)的研究。人工智能的一个重要领域是对人类语言智能的模拟。关注人类语言典型特征的筛选与提取,从语言数据中挑选出关键和重要的语言例子来学习,而不只关注大数据。语言智能有望实现在小数据上的精准革新。 此外,人工智能要跨越语言理解和运用的鸿沟,实现语言智能,不仅要理解词汇、短语、句子、篇章等语言单位的字面含义及语言规则,还要理解字面含义背后所传达的意图,实现语言推理。自闭症谱系障碍儿童的一个典型语言特征就是很难理解非字面意义。在临床语言训练中,常通过引入谚语、成语故事来帮助患儿提升对言外之意的推理能力,帮助理解交际意图。研究儿童在抽象语义推理中的困难,可以帮助人工智能厘清在表征抽象语义、探索语言推理、实现语言理解道路上的障碍。 人工智能和儿童语言障碍两大领域的研究及应用成果的融合,可以在一定程度上解决各自所面临的问题。人工智能的发展可以为儿童语言障碍的诊疗提供创新型与前瞻性的研究思路、方法与工具;儿童语言障碍诊疗的研究成果应用于人工智能领域,可印证和启发人工智能在数据、模型上的进步,推动人工智能实现语言的理解和运用。二者融合的同时也将推动双方各自的发展。

铁锚

铁锚 大桥

大桥 金桥

金桥 京雷

京雷 天泰

天泰 博威合金BOWAY

博威合金BOWAY 马扎克Mazak

马扎克Mazak 威尔泰克

威尔泰克 迈格泰克

迈格泰克 斯巴特

斯巴特 MAOSHENG贸盛

MAOSHENG贸盛 Miller米勒

Miller米勒 新世纪焊接

新世纪焊接 西安恒立

西安恒立 上海特焊

上海特焊 新天激光

新天激光 海目星激光

海目星激光 迅镭激光

迅镭激光 粤铭YUEMING

粤铭YUEMING 镭鸣Leiming

镭鸣Leiming 领创激光

领创激光 天琪激光

天琪激光 亚威Yawei

亚威Yawei 邦德激光bodor

邦德激光bodor 扬力YANGLI

扬力YANGLI 宏山激光

宏山激光 楚天激光

楚天激光 百超迪能NED

百超迪能NED 金运激光

金运激光 LVD

LVD Tanaka田中

Tanaka田中 BLM

BLM 易特流etal

易特流etal 百盛激光

百盛激光 Messer梅塞尔

Messer梅塞尔 PrimaPower普玛宝

PrimaPower普玛宝 创力 CANLEE光纤激光切割机

创力 CANLEE光纤激光切割机 全自动焊接流水线

全自动焊接流水线 上海通用电气 全焊机系列展示

上海通用电气 全焊机系列展示 大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选

大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选 松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统

松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统 KUKA 库卡摩多机器人流水线作业

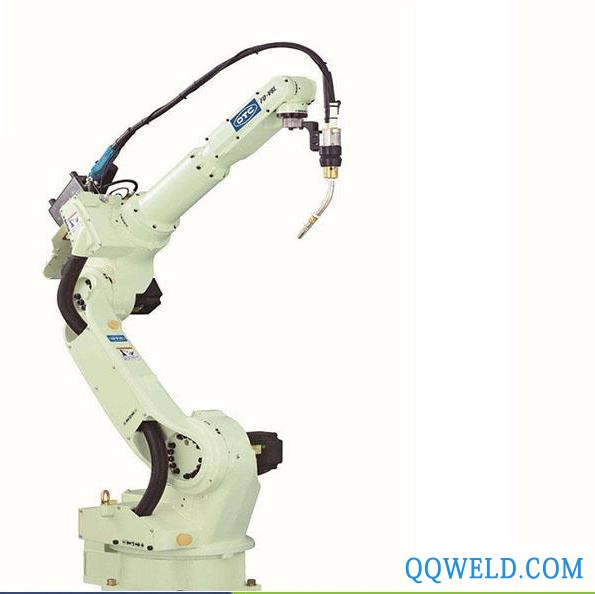

KUKA 库卡摩多机器人流水线作业 川崎工业焊接机器人 焊接管架

川崎工业焊接机器人 焊接管架 小型电焊机,逆变焊机,手工电焊机,便携电焊机,家用焊机,厂家直销A

小型电焊机,逆变焊机,手工电焊机,便携电焊机,家用焊机,厂家直销A 国产焊接机器人排名 钢结构自动焊接机器人

国产焊接机器人排名 钢结构自动焊接机器人 爱国六轴焊接机器人 自动焊机器人定制 性能稳定

爱国六轴焊接机器人 自动焊机器人定制 性能稳定 供应18650 3S1P 3000mAh低温锂电池组

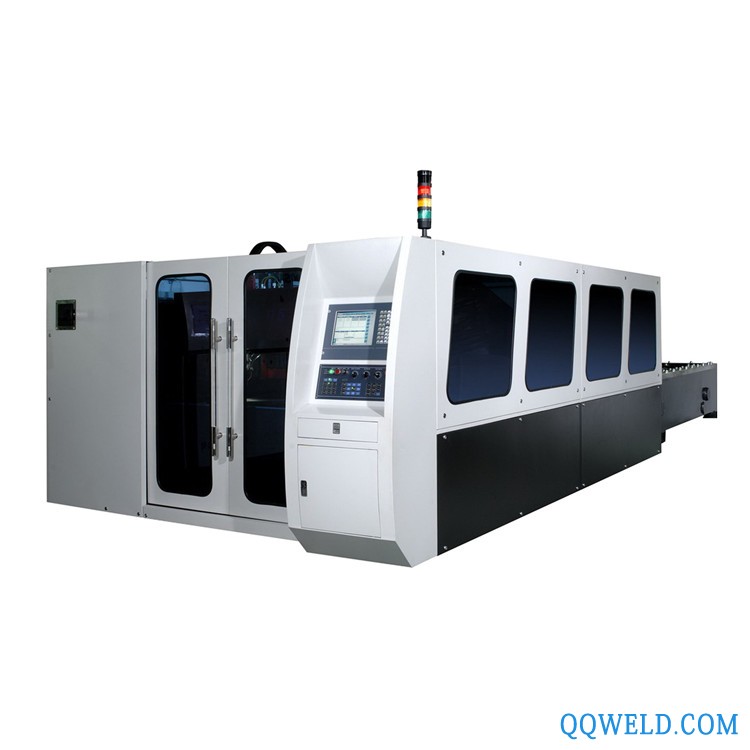

供应18650 3S1P 3000mAh低温锂电池组 供应金属光纤激光切割机 切割设备厂家

供应金属光纤激光切割机 切割设备厂家 【热销】汽油氩弧焊发电焊机 管道施工专用氩弧焊机 发电焊机

【热销】汽油氩弧焊发电焊机 管道施工专用氩弧焊机 发电焊机 南常切片机/南常切片机价格/南常切片机多少钱

南常切片机/南常切片机价格/南常切片机多少钱 高精密金属激光切割机 山东激光切割机

高精密金属激光切割机 山东激光切割机