早在1985年,美国华裔物理学家朱棣文就成功地用激光冷冻了原子,从而荣获1997年的诺贝尔物理学奖。实际上,激光制冷的原理是降低物体中分子的热运动。物体的温度与分子热运动有关,分子运动越剧烈,物体温度越高,反之,分子运动越慢,物体温度就越低。激光制冷,首先要对激光进行精确调谐,利用调谐后方向相反的两束光,当大量的光子射入物体内部时,由于激光粒子的数量相当多,使得物体内微粒变得拥挤,加上光子在撞向原子后弹开会带走一部分能量,抵消了分子原子本身的动能,导致分子原子不能像之前一样任意的“无规则运动”,从而降低分子热运动,进而降低了物体的温度。

物体原子运动的速度通常在约每秒500米,长期以来,科学家一直在寻找使原子相对静止的方法。朱棣文采用三束相互垂直的激光,从各个方面对原子进行照射,使原子陷于光子海洋中,运动不断受到阻碍而减速。激光的这种作用被形象地称为“光学粘胶”。在试验中,被“粘”住的原子可以降到几乎接近绝对零度(-273.15℃)的低温。

激光致冷可以消除一级与二级多普勒频移,以便建立更好的频率基准。这对计时、精密计量和导航有重要意义。目前,激光制冷技术主要在生物学的细胞、线粒体和染色体三个层次上有重要的应用,也应用于凝聚态物理、原子喷泉、原子钟、原子干涉仪、原子光刻上。

铁锚

铁锚 大桥

大桥 金桥

金桥 京雷

京雷 天泰

天泰 博威合金BOWAY

博威合金BOWAY 马扎克Mazak

马扎克Mazak 威尔泰克

威尔泰克 迈格泰克

迈格泰克 斯巴特

斯巴特 MAOSHENG贸盛

MAOSHENG贸盛 Miller米勒

Miller米勒 新世纪焊接

新世纪焊接 西安恒立

西安恒立 上海特焊

上海特焊 新天激光

新天激光 海目星激光

海目星激光 迅镭激光

迅镭激光 粤铭YUEMING

粤铭YUEMING 镭鸣Leiming

镭鸣Leiming 领创激光

领创激光 天琪激光

天琪激光 亚威Yawei

亚威Yawei 邦德激光bodor

邦德激光bodor 扬力YANGLI

扬力YANGLI 宏山激光

宏山激光 楚天激光

楚天激光 百超迪能NED

百超迪能NED 金运激光

金运激光 LVD

LVD Tanaka田中

Tanaka田中 BLM

BLM 易特流etal

易特流etal 百盛激光

百盛激光 Messer梅塞尔

Messer梅塞尔 PrimaPower普玛宝

PrimaPower普玛宝 大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选

大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选 上海通用电气 全焊机系列展示

上海通用电气 全焊机系列展示 KUKA 库卡摩多机器人流水线作业

KUKA 库卡摩多机器人流水线作业 松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统

松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统 全自动焊接流水线

全自动焊接流水线 川崎工业焊接机器人 焊接管架

川崎工业焊接机器人 焊接管架 创力 CANLEE光纤激光切割机

创力 CANLEE光纤激光切割机 唐山松下焊机,松下氩弧焊机,直流脉冲氩弧焊机YC-315TX

唐山松下焊机,松下氩弧焊机,直流脉冲氩弧焊机YC-315TX 锋元焊接机器人 旋转双工位焊接工作站FY-16002 焊接机器人 焊接设备 旋转焊接机器人

锋元焊接机器人 旋转双工位焊接工作站FY-16002 焊接机器人 焊接设备 旋转焊接机器人 郑州越达 自调式滚轮架 行走滚轮架 焊接滚轮架

郑州越达 自调式滚轮架 行走滚轮架 焊接滚轮架 库卡 kr240 码垛机器人 焊接机器人 工业机器人

库卡 kr240 码垛机器人 焊接机器人 工业机器人 TSTTST-1 焊接机器人

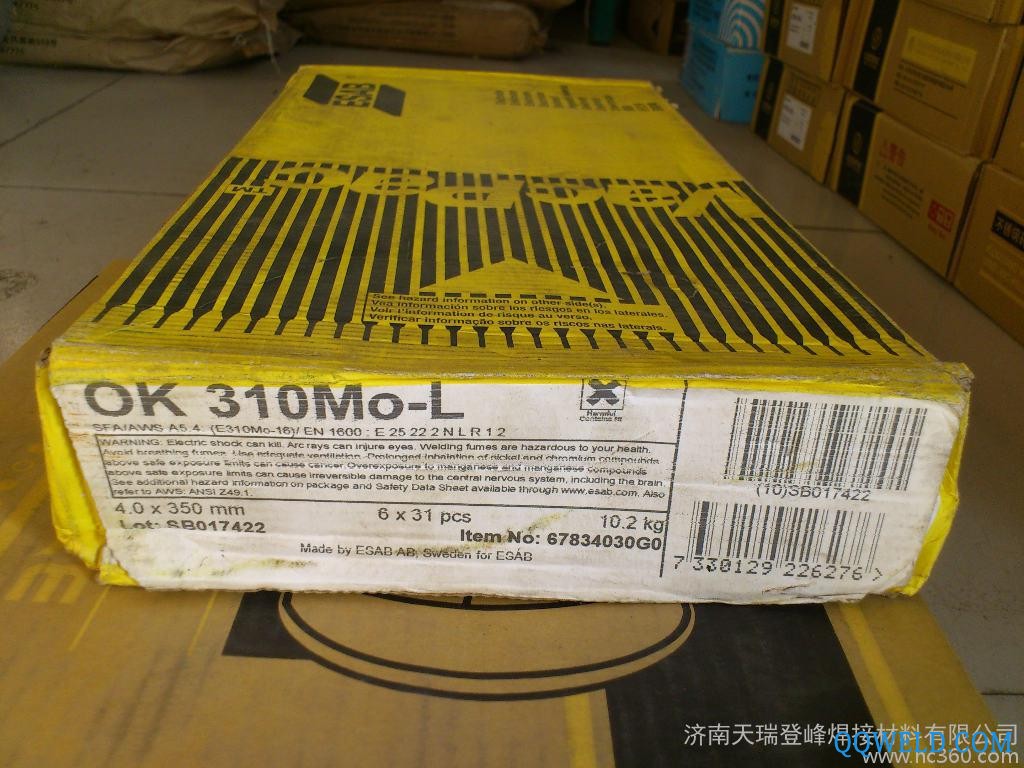

TSTTST-1 焊接机器人 供应瑞典ESAB310LMo焊条

供应瑞典ESAB310LMo焊条 进口焊接机器人

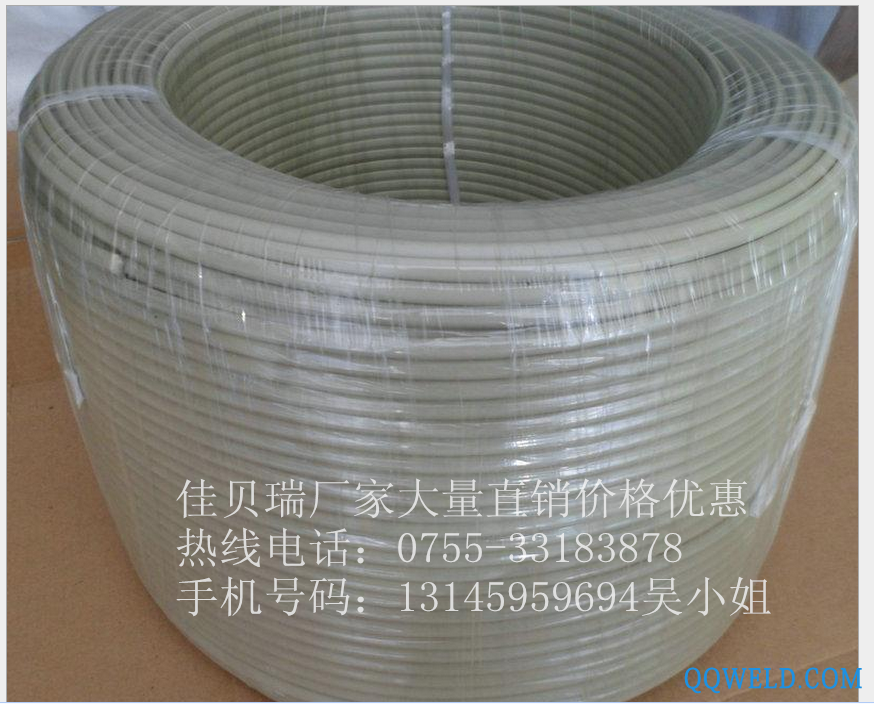

进口焊接机器人 佳贝瑞PP焊条PP焊条,塑料焊条,耐酸碱焊条,抗氧化焊条,聚丙烯

佳贝瑞PP焊条PP焊条,塑料焊条,耐酸碱焊条,抗氧化焊条,聚丙烯